الأجهزة الأمنية الفلسطينية.. أن تحرس إسرائيل وأنت تحمل علم بلادك

منذ تشكيلها عام 1994، ظل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والذي يعد تجسيدًا لبنود اتفاق "أوسلو" (1991) وملاحقه، يثير جدلًا واسعًا في الساحة الفلسطينية لأن تواصله لم يرتبط بإحراز تقدم على مسار حل القضية الفلسطينية؛ إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أبدت تساهلًا في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لاسيما تلك المتصلة بالتعاون الأمني، على أمل أن تلتزم هذه الأخيرة بما نصَّت عليه الاتفاقيات من إجراءات سياسية تفضي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، كما كان من المفترض أن يتم نقاش ملفات الوضع النهائي خلال خمس سنوات من اتفاقية أوسلو(1).

وقد أصدرت المؤسسات التشريعية والرقابية التابعة لمنظمة التحرير، التي تعد المرجعية الوطنية للسلطة الفلسطينية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدة قرارات بوقف التعاون الأمني، تارة ردًّا على رفض إسرائيل الوفاء بالتزاماتها في اتفاقات أوسلو، وتارة أخرى ردًّا على قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها؛ إلى جانب تواتر استطلاعات الرأي العام التي تعكس رفض الجمهور الفلسطيني لمواصلة هذا التعاون.

وعلى الرغم من قرارات مؤسسات منظمة التحرير واتجاهات الرأي العام الفلسطيني، إلا أن قيادة السلطة الفلسطينية تصر على مواصلة التعاون الأمني مع إسرائيل. إن إدراك الظروف التي تؤثِّر على بلورة موقف قيادة السلطة الفلسطينية إزاء التعاون الأمني مع إسرائيل يتطلب الإحاطة بطابع تأثير الإصلاحات التي أُدخلت على النظام السياسي للسلطة الفلسطينية كجزء من استحقاقات خطة "خارط الطريق"، وانعكاسات الانقسام الداخلي.

تتبع هذه الدراسة المراحل التي مرَّ بها التعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل، وترصد أنماط تأثره بالإصلاحات التي أُدخلت على النظام السياسي الفلسطيني ودور الانقسام الداخلي في تحديد اتجاهاته، وتستشرف انعكاسات تواصله على واقع القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع.

ألزم اتفاق أوسلو، الذي تم توقيعه عام 1993، واتفاق "طابا"، لعام 1995، السلطة الفلسطينية بمحاربة "الإرهاب" وجعلها مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد "الإرهابيين" من خلال التعاون أمنيًّا مع إسرائيل(2).وقد وظَّفت إسرائيل التعاون الأمني لخدمة مصالحها، سيما تقليص فرص المس بأهدافها في الأراضي المحتلة. ومما وفر بيئة لتعزيز دافعية السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها في "أوسلو" وما أعقبه من اتفاقات فرعية، وضمن ذلك التعاون الأمني حقيقة أن كلًّا من إسرائيل والدول المانحة ربطت استمرار العملية التفاوضية وتواصل الدعم الدولي للسلطة بمدى قدرتها على وقف عمليات المقاومة، وضمن ذلك انخراط أجهزة السلطة الأمنية في أنشطة ضد حركات المقاومة بالتنسيق مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية(3).

وقد حرصت السلطة الفلسطينية منذ تشكيلها وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى، في أكتوبر/تشرين الأول 2000، على الالتزام بالتعاون الأمني مع إسرائيل، حتى تقلص من المسوغات التي يمكن أن تستند إليها إسرائيل في تسويغ عدم التزامها باستحقاقاتها في الاتفاقات. وفي إطار التعاون الأمني الهادف لاحتواء عمليات المقاومة المسلحة، شنَّت السلطة خلال هذه الفترة حملات اعتقال طالت قادة نشطاء حركات المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، حيث بلغت ذروتها في شتاء العام 1996، حيث تم اعتقال 2000 من قادة وعناصر الحركة، إلى جانب إغلاق مؤسساتها(4).

وفي أعقاب فشل مؤتمر "كامب ديفيد" الذي جمع، في يوليو/تموز 2000، وفدي منظمة التحرير برئاسة عرفات وإسرائيل برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود باراك، في إحراز أي تقدم على صعيد المفاوضات؛ أدركت القيادة الفلسطينية ضرورة تغيير نمط العلاقة مع إسرائيل من أجل تحسين مكانتها في المفاوضات مع إسرائيل؛ حيث ترسخ لدى القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت وعي بضرورة التعامل مع مسار المفاوضات مع إسرائيل بمنطلقات تختلف عن تلك التي كانت تحكم المسار الذي سبق اندلاع هذه الانتفاضة(5).

وقد عمدت قيادة السلطة في ذلك الوقت إلى جباية أثمان من إسرائيل لإقناع قيادتها بإبداء مرونة على مواقفها من الصراع، وذلك عبر توفير بيئة تساعد على تعزيز العمل المقاوم بشقيه، الشعبي والمسلح. وفي إطار هذا التحرك، أسهمت القيادة الفلسطينية في إشعال انتفاضة الأقصى، في 28 سبتمبر/أيلول 2000، -والتي استمرت حتى عام 2005(6)– ما أفضى إلى وقف التعاون الأمني(7).

ومما يدلِّل على التحول في طابع العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خلال هذه الفترة، فقد باتت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، التي كانت تدير التعاون الأمني مع إسرائيل جزءًا رئيسًا من الفعل المقاوم ضد الاحتلال خلال الانتفاضة(8).

أدركت إسرائيل أن الوقائع قد أثبتت أن مجرد التوقيع على اتفاق أوسلو والاتفاقات الفرعية لم ينجح في إجبار قيادة المنظمة على عدم الربط بين تواصل التعاون الأمني ونتائج المفاوضات مع تل أبيب مما أفضى إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، التي تكبدت إسرائيل في أعقابها خسائر فادحة؛ حيث قُتل 1069 جنديًّا ومستوطنًا وجُرح 4500 آخرون، إلى جانب تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر هائلة(9).

وقد توصلت إسرائيل بقيادة أرييل شارون إلى استخلاص مفاده أنه في ظل وجود ياسر عرفات على رأس القيادة الفلسطينية، فإن اتفاقات "أوسلو" والاتفاقات الفرعية الأخرى لن تصلح لإعادة السلطة إلى مسار التعاون الأمني دون ربط ذلك بعوائد المفاوضات مع تل أبيب؛ مما دفعها للإقدام على تحرك سياسي بالتنسيق مع إدارة بوش الابن، لتقليص تأثير عرفات على عملية صنع القرار في السلطة من خلال إيجاد ظروف تسمح بتعديل القانون الأساسي الفلسطيني وفرض "إصلاحات" هيكلية تضمن مأسسة التعاون الأمني وتفتح الطريق أمام قيادات فلسطينية لا ترى في العمل المقاوم وسيلة للضغط على تل أبيب لإجبارها على تغيير مواقفها من الصراع.

ففي أعقاب حملة "السور الواقي" التي أطلقتها إسرائيل، في فبراير/شباط 2002، وأعادت فيها احتلال كل مدن الضفة الغربية وحاصرت مقر عرفات الرسمي، طرحت إدارة بوش، في سبتمبر/أيلول عام 2002، خطة لحل الصراع، أطلقت عليها خطة "خارطة الطريق"، حيث إن معدي الخطة ركزوا على أن تشمل المرحلة الأولى منها تعديل القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وإعادة مأسسة التعاون الأمني على أسس جديدة لتكون أكثر فاعلية في مواجهة المقاومة، من خلال تقليص صلاحيات عرفات -الذي اتهم بدور في تفجير انتفاضة الأقصى- عبر استحداث منصب رئيس وزراء، وتوحيد الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بمواجهة "الإرهاب" تحت إدارة رئيس الوزراء الجديد(10).

على الرغم من موافقته نظريًّا على الخطة، وهو ما سمح بتعيين محمود عباس رئيس وزراء ومحمد دحلان وزيرًا للأمن الداخلي وسلام فياض وزيرًا للمالية في مارس/آذار 2003، إلا أن عرفات الذي كان محاصرًا، أبقى فعليًّا على جميع الصلاحيات في يده، مما اضطر كلًّا من عباس ودحلان للاستقالة؛ مما أفضى إلى عدم حدوث تحول جذري على واقع التعاون الأمني حتى وفاة عرفات وانتخاب عباس خلفًا له(11).

وقد استعاد التعاون الأمني في عهد محمود عباس حيوته، ليس فقط بفعل تأثير "الإصلاحات الهيكلية" التي أدخلتها "خارطة الطريق"، بل أيضًا بفعل طابع المواقف الأيديولوجية التي يتبناها عباس، والتي تعارض بشكل مطلق العمل المسلح ضد الاحتلال(12). إلى جانب ذلك، فقد دافع عباس عن التعاون الأمني مع إسرائيل بوصفه "مصلحة وطنية" فلسطينية، بغضِّ النظر عن السلوك الإسرائيلي إزاء الفلسطينيين(13).

ويعود رفض عباس للمقاومة المسلحة لأنه يؤمن بالمفاوضات والحلول السلمية سبيلًا لحل الصراع مع إسرائيل؛ إلى جانب إيمانه بأهمية التحرك في الساحة الدولية لتأمين اعتراف أممي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وبوصف هذا التحرك أحد أنماط الضغط الناجعة على إسرائيل؛ وهذا ما يفسر استثمار السلطة تحت قيادته جهودًا كبيرة من أجل تأمين اعتراف الأمم المتحدة بـ "دولة فلسطين"؛ وهو ما منح "دولة فلسطين" مكانة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012(14). إلى جانب ذلك، فإن عباس يرى أن ميل موازين القوى لصالح إسرائيل وبشكل جارف يزيد من المخاطر الناجمة عن اعتماد العمل المسلح. في الوقت ذاته، فإن انتشار مظاهر الفوضى في مدن الضفة الغربية وتراجع مستوى الشعور بالأمن فيها، في أواخر انتفاضة الأقصى (2005)، عزَّز قناعته بتجنب العمل المسلح وزاد من دافعيته لتبني المفاوضات. وهناك من يرى أن المصير الذي انتهى إليه سلفه عرفات، مثَّل رادعًا إضافيًّا لدى عباس للرهان على المفاوضات(15).

في المقابل، فإن عباس يدافع من ناحية نظرية عن المقاومة الشعبية، أي تلك التي لا تعتمد السلاح، وكرر هذا الموقف في العديد من المناسبات(16). لكنه من ناحية عملية، لم يسمح لحركة "فتح"، التي يقودها، بلعب أي دور جدي للإسهام في تبني المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الاستيطاني وتحدي السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة(17). لا، بل عمدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إلى التصدي لأشكال المقاومة الشعبية السلمية وأحبطتها(18).

ومن أجل تعزيز بيئة التعاون الأمني، عمدت الولايات المتحدة لأول مرة إلى لعب دور فاعل في تنظيم ومأسسة التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ففي مارس/آذار، 2005، شكَّلت الولايات المتحدة مجلسًا لتنسيق التعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل، بقيادة الجنرال الأميركي، كيث دايتون، الذي تولى شخصيًّا مهمة الإشراف على إعداد وتدريب أجهزة السلطة الأمنية لتحسين قدرتها على إحباط العمليات المسلحة للمقاومة(19).

لم يعمل دايتون على مأسسة التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة وجعله أكثر جدوى فحسب، بل حرص على أن تسهم دورات التدريب التي أشرف عليها في فرض عقيدة أمنية جديدة على المؤسسة الأمنية في السلطة، بحيث يفضي تشرب منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلك العقيدة إلى "صناعة الفلسطيني الجديد"، الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة وطنية له(20). وقد أقر الجيش الإسرائيلي بدور الإصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني في زيادة فاعلية التعاون الأمني وإسهامها في تحسين ظروف المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية(21).

أسهم تفجر الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يوليو/تموز 2007، وسيطرة "فتح" على الضفة الغربية في توفير بيئة مناسبة لتعزيز التعاون الأمني، حيث إنه منح إسرائيل الفرصة لابتزاز قيادة السلطة وإجبارها على إبداء أكبر قدر من التعاون الأمني، بحجة أن التعاون في مواجهة حركات المقاومة ضرورة لضمان بقاء حكم "فتح" وعدم السماح لحماس بتكرار "نجاحاتها" في الضفة(22).

في الوقت ذاته، فقد أثَّر صعود اليمين للحكم في تل أبيب، عام 2009، على بيئة التعاون الأمني، حيث إن المواقف الأيديولوجية لحكومات نتنياهو الثلاث التي تعاقبت على الحكم منذ ذلك الوقت أسدلت الستار على أية إمكانية لإحراز تقدم على مسار إنجاز تسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني؛ عبر تشديدها على رفض الانسحاب من الضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية وغيرها من المواقف. وهذا ما جعل تواصل التعاون الأمني غير مرتبط بأي رهانات على عوائد المفاوضات مع إسرائيل.

وتدل التصريحات والمعطيات الرسمية الصادرة عن إسرائيل والسلطة على أن الانقسام الفلسطيني الداخلي أسهم في تحسين العوائد التي تحصل عليها إسرائيل من تعاون السلطة الأمني. وتقر القيادات العسكرية الإسرائيلية بأن أجهزة السلطة الأمنية تزود إسرائيل بمعلومات استخبارية تسهم في تفكيك خلايا المقاومة في الضفة الغربية(23). في حين يرصد تقرير صادر عن مجلة "معرخوت" الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي عوائد التعاون الأمني على النحو التالي(24):

-تحسين البيئة الأمنية في الضفة الغربية بشكل كبير، وضمن ذلك البيئة الأمنية للمستوطنات.

– تقليص الأعباء على الجيش الإسرائيلي مما يسمح له بالتفرغ لإجراء المناورات والتدريبات.

– تمكين إسرائيل من الاستعداد لمواجهة على جبهات أخرى وضمن ذلك نقل القوات إليها.

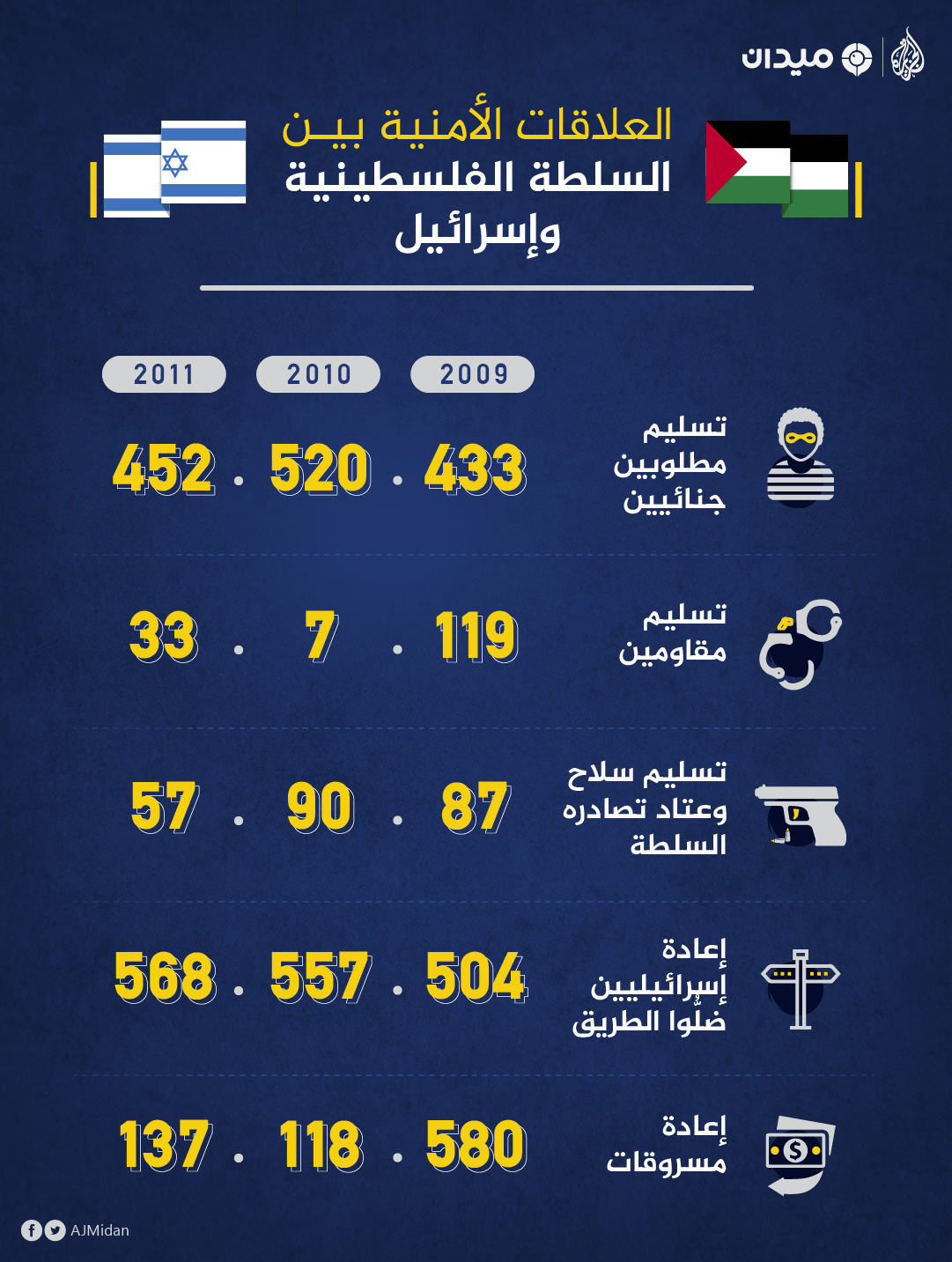

ويرصد الجدول أدناه، الذي أعده الجيش الإسرائيلي، أوجه ومناشط التعاون مع السلطة الفلسطينية في الأعوام 2009، 2010، و2011، على النحو التالي(25):

وفي إطار التعاون الأمني مع إسرائيل، عمدت السلطة الفلسطينية إلى تجفيف منابع دعمها المالي عبر المصادقة على "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"؛ التي بموجبها تم إلزام النظام المصرفي الفلسطيني بعدم السماح بفتح حسابات لأشخاص ينتمون لحركة حماس، بحجة أنهم ينشطون في مجال نقل الأموال لدعم العمل المقاوم المسلح(26).

في الوقت ذاته، شنَّت أجهزة أمن السلطة وجهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" حملة ضد الجمعيات الخيرية العاملة في الضفة الغربية بحجة أنها تستخدم في نقل الأموال لأشخاص ينتمون لحماس في الضفة الغربية؛ مع العلم بأن إسرائيل تقر بأن هذه الأموال توجَّه لدعم عوائل المقاومين الذين قتلوا برصاص الاحتلال أو أولئك المعتقلون في السجون الإسرائيلية(27). وقامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بأنشطة وقائية تتضمن مداهمة المدارس الفلسطينية وتفتيش حقائب الطلاب ومصادرة السكاكين منهم خشية أن يستخدموها في تنفيذ عمليات الطعن ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه(28).

تواصل السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل على الرغم من أنه يقابَل برفض كبير من قبل الرأي العام والنخبة الفلسطينية؛ وهذا ما قد دفع المؤسسات التمثيلية، التي تعد المرجعية الوطنية للسلطة، لإصدار قرارات واضحة وصريحة بوقفه، ردًّا على إصرار إسرائيل على حسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالحها، بمواصلة الاستيطان والتهويد ورفض إقامة الدولة الفلسطينية.

ففي الخامس من مارس/آذار 2015، قرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التعاون الأمني بأشكاله كافة، وأعاد التأكيد على هذا القرار في الاجتماع الذي عقده في يناير/كانون الثاني 2018، علاوة على تعليق الاعتراف بإسرائيل؛ حيث كلف المجلس، الذي يعتبر السلطة التشريعية الفلسطينية الأولى، منظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرار(29). وتدلِّل نتائج استطلاعات الرأي العام المتواترة على رفض جماهيري فلسطيني واسع لمواصلة التعاون الأمني مع الاحتلال؛ فقد أيد 60% من الفلسطينيين وقف التعاون الأمني مع إسرائيل، في حين أيد 67% حل السلطة الفلسطينية في حال لم يسهم وجودها في تحقيق الاستقلال الوطني بسبب سياسات ومواقف إسرائيل(30).

وقد وجَّه كتَّاب وإعلاميون وأكاديميون فلسطينيون رسالة لقيادة السلطة يطالبونها فيها باعتماد استراتيجية جديدة تقوم على تبني المقاومة الشعبية ووقف التعاون الأمني(31). وحتى قيادات بارزة في حركة "فتح" تعارض استمرار التعاون الأمني مع الاحتلال، وعلى رأسهم مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال، والذي تُجمع استطلاعات الرأي على أنه أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية(32).

وتمثَّل رفض السلطة تطبيق قرارات المجلس المركزي بإعلان عباس أنه يعطي تعليماته لقادة أجهزته الأمنية في كل المستويات بالتعاون يوميًّا مع نظرائهم الإسرائيليين لضمان وقف "الإرهاب"، إلى جانب تأكيده بأن السلطة الفلسطينية لا تربط التعاون الأمني بمواقف حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب إزاء صراع وسمات سلوكها تجاه الشعب الفلسطيني(33). فإصرار قيادة السلطة على التشبث بالتعاون الأمني رغم القرارات التي أصدرها المركزي ومع إدراكها حجم الرفض الشعبي يُعزى أيضًا لخشيتها أن يسهم أي قرار بوقف التعاون الأمني في تحسين بيئة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، مما قد يمنح إسرائيل مسوغًا للعمل ضد السلطة الفلسطينية(34).

كما تخشى قيادة السلطة في حال توقف التعاون الأمني من بروز كيانات وشخصيات تبدي استعدادًا للتعاون مع الاحتلال، مقابل اضطلاعها بدور الوسيط بين إسرائيل والجمهور الفلسطيني(35). أضف لذلك، أن حالة التشرذم التي يعيشها العالم العربي تقلص من فرص اعتماد قيادة السلطة على أنظمة الحكم العربية، لدعمها في مواجهة إجراءات إسرائيل العقابية في حال قررت وقف التعاون الأمني.

ولاشك أن صعود إدارة ترامب للحكم في أميركا واستعدادها الواضح لدعم الموقف الإسرائيلي بمعاقبة الفلسطينيين، يردع قيادة السلطة عن اتخاذ أي قرار يستفز واشنطن ويحمل هذه الأخيرة على فرض المزيد من العقوبات ضدها، لاسيما بعد رفضها التعاون مع صفقة القرن، حيث ليس من المستبعد أن تتعاون الإدارة مع بعض الأنظمة العربية للتخلص من القيادة الحالية للسلطة(36). ولا يمكن إغفال حقيقة أن تجسيد اتفاق أوسلو أفضى إلى تشكل نخب وشرائح داخل السلطة وخارجها ارتبطت مصالحها بالحفاظ على هذا الاتفاق ومن ذلك الالتزام بتواصل التعاون الأمني.

على الرغم من المسوغات التي تدفع السلطة لمواصلة التعاون الأمني إلا أن تواصل هذا النمط من العلاقة مع الاحتلال لا يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني؛ سيما في ظل وجود حكومة إسرائيلية تنتمي لليمين المتطرف، تجاهر بعزمها على حسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا يعني أن مواصلة السلطة الفلسطينية التعاون أمنيًّا مع الاحتلال في مواجهة المقاومة يعني تحسين قدرة حكومة اليمين المتطرف على تنفيذ برنامجها في أقل مستوى من الممانعة الفلسطينية.

إن أحد العوامل التي أثَّرت سلبًا على موقف الجماهير والقوى الفلسطينية من التعاون الأمني مع إسرائيل، تمثل في غياب التبادلية كشرط لتواصل هذه العلاقة؛ حيث إن وفاء السلطة بالتزاماتها الأمنية لم يقابَل بتنفيذ تل أبيب ما تعهدت بالقيام به في الاتفاقات الموقَّعة. ويمكن رصد تداعيات تواصل التعاون الأمني على القضية الوطنية وبيئة الصراع مع إسرائيل، على النحو التالي:

أولًا: بعد 25 عامًا على توقيعها، تبين أن الالتزام بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وضمنها التعاون مع إسرائيل، لم يقرب الفلسطينيين من تحقيق البرنامج السياسي لعباس المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ثانيًا: في ظل صعود اليمين بشقيه الديني والعلماني للحكم في إسرائيل وتولي دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة لم يعد بالإمكان الرهان على المفاوضات كمسار يمكن أن يفضي إلى تحصيل الحقوق الوطنية، مما جعل الفلسطينيين منغمسين فقط في مناشط التعاون الأمني.

ثالثًا: منح هذا الواقع إسرائيل البيئة الأمنية التي مكنتها من تكريس احتلالها للضفة الغربية عبر إرساء الوقائع الاستيطانية على الأرض، فقد قفز عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية من 134400 مستوطن عند تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى 423400 مستوطن حاليًّا؛ أي إن عدد المستوطنين اليهود تضاعف منذ التوقيع على أوسلو أكثر من ثلاثة أضعاف(37).

رابعًا: عدم احترام قيادة السلطة الفلسطينية القرارات بوقف التعاون الأمني الصادرة عن المؤسسات التمثيلية لمنظمة التحرير أفقد الجمهور الفلسطيني الثقة بهذه المؤسسات، ناهيك عن أن تجاهل اتجاهات مواقف الجمهور الفلسطيني أسهم في تهاوي مصداقية السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني(38).

خامسًا: أسهم التعاون الأمني بشكل واضح في تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، لأن الالتزام به يجبر السلطة الفلسطينية على اتخاذ سياسات أمنية لا يمكن أن تسهم في إنجاز المصالحة الوطنية، سيما وأن استطلاعات الرأي تؤكد رفض الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين في الضفة والقطاع البرنامج السياسي لقيادة السلطة الحالية.

سادسًا: لعب التعاون الأمني دورًا رئيسًا في تعاظم الاستقطاب إزاء النظام السياسي في مناطق السلطة الفلسطينية؛ حيث خضعت عملية إعادة هيكلة هذا النظام إلى متطلبات تطوير ومأسسة هذا التعاون وليس إلى مقتضيات الحالة الوطنية.

سابعًا: أثَّر الالتزام بالتعاون الأمني سلبًا على اتجاهات الوعي الوطني لدى الشباب الفلسطيني؛ حيث إنه في الوقت الذي تنخرط الأجهزة الأمنية، التي يمثل منتسبوها قطاعًا واسعًا من هذا الشباب في أنشطة هذا التعاون، فإن الأغلبية المطلقة من الفلسطينيين ترى أن هذا التعاون لا يخدم المصلحة الوطنية.

ثامنًا: على الرغم من أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تقوم بأنشطة كبيرة ومهمة في إطار الحفاظ على القانون وضبط الأمن العام، إلا أن التزامها بالتعاون الأمني مع إسرائيل مسَّ بصورتها كمؤسسات وطنية(39).

تاسعًا: على الرغم من أن قيادة السلطة الفلسطينية أوضحت بشكل لا يقبل التأويل رفضها خطة التسوية الأميركية، التي أُطلق عليها "صفقة القرن"، التي توصف بأنها صفقة لتصفية القضية الوطنية، إلا أن الإصرار على مواصلة التعاون الأمني مع إسرائيل يمس بمصداقية الموقف الفلسطيني الرسمي.

عاشرًا: وفرت سمات العلاقة القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، سيما التعاون الأمني، ذرائع لبعض أنظمة الحكم العربية للسير خطوات في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، استنادًا للحجة القائلة: "لا يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك".