الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (3).. مرسي والسيسي والطريق إلى المذبحة

هذا هو الجزء الثالث والأخير من استعراضنا في "ميدان" لأهم تفاصيل ثورة 25 يناير المصرية وأحداثها كما جاءت في الوثائق والإحاطات الاستخباراتية الواردة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون التي تولّت منصبها بين أعوام 2009-2013، وهي رسائل بلغ عددها أكثر من 35 ألف رسالة، وبلغ عدد المتعلق بجمهورية مصر العربية فيها قرابة 1600 رسالة، ورُفِعت السرية عنها مؤخرا بقرار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكما أشرنا في الجزأين الأول والثاني، تتضمّن رسائل كلينتون المُفرَج عنها مئات التحديثات والبرقيات التي تحوي معلومات وتفاصيل دقيقة حول معظم الأحداث المفصلية التي شهدتها مصر منذ الثورة التي نشبت ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011، وحتى مغادرة كلينتون نفسها لمنصبها في فبراير/شباط من عام 2013. غير أن المجموعة الأكثر أهمية من بين هذه الرسائل هي تلك التي تلقتها هيلاري من مساعدها الشخصي سيدني بلومنتال، الصحافي الأميركي الذي عمل سابقا مساعدا للرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأحد المقربين من هيلاري بشكل شخصي.

خلال هذه الفترة كتب بلومنتال عشرات الخلاصات من مصادر عامة وخاصة حول تطورات الأوضاع في دول الربيع العربي خاصة في ليبيا ومصر، وقام بمشاركتها مع كلينتون ومساعدها جيك سوليفان تحت اسم "إحاطات استخباراتية"، وفيما يتعلق بـ "مصر" تحديدا فقد أشار "سيدني" في إحاطاته إلى أن المعلومات الواردة جاءت نقلا عن مصادر مطلعة ذات مناصب حساسة بمستويات عُليا في هرم السلطة في مصر، مصادر في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن ضباط استخبارات أميركيين وغربيين أشار "بلومنتال" إلى بعضهم بالاسم في رسائله.

رسمت رسائل هيلاري صورة مُفصَّلة، بعيون أميركية، حول السياسة في مصر في زمان الثورة، وقد قمنا في الجزأين السابقين من هذا الملف الخاص لـ "ميدان" بتغطية ما ورد في هذه الإحاطات منذ اندلاع المظاهرات ضد مبارك في 25 يناير/كانون الثاني، مرورا بكواليس الإطاحة به وانتقال السلطة إلى الجيش، ووصولا إلى أهم المحطات الفاصلة في المرحلة الانتقالية والظروف التي تشكّلت خلالها العلاقات المضطربة والمعقدة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين والقوى المدنية الثورية، وأحاديث الغرف المغلقة حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وملامح الدولة المصرية التي أراد الإخوان تأسيسها بعد وصولهم إلى الحكم، وأجواء الأيام الأولى للرئيس الراحل محمد مرسي في قصر الرئاسة، ومفاوضاته المبكرة مع الجيش والمعارضة، وحتى الخلافات المبكرة بينه وبين جماعة الإخوان ومرشدها العام محمد بديع.

ونستأنف في هذا الجزء الأخير الحديث عن أهم الأحداث المفصلية التي شهدتها الأشهر الستة الأولى من حكم مرسي، بداية من قراره الإطاحة بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإبعادهما عن قيادة الجيش، ثم ملابسات صعود وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسي، وحتى أحداث الاتحادية الشهيرة نهاية عام 2012، وهنا يجدر بنا الإشارة مجددا إلى أن هيلاري كلينتون غادرت منصبها في وقت مبكر من عام 2013، بما يعني أن أحداث الأشهر الستة الأخيرة من حكم مرسي حتى الانقلاب عليه في يوليو/تموز عام 2013 ستظل غائبة -رغما عنا- عن هذه التغطية، لكن الفترة الأولى لعلاقة "مرسي – السيسي" في إحاطات بلومنتال تُرينا صورة مفهومة نستطيع أن نرى منها الطريق إلى الانقلاب، والمذبحة.

تسرد مذكرة خاصة ومُطوَّلة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2012 أجواء قرار مرسي التاريخي بإقالة قائدَيْ الجيش، وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، وتصعيد قائد المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي إلى منصب وزير الدفاع، في خطوة كانت على الأرجح مفاجئة للجميع بمَن في ذلك رفقاء مرسي القدامى في جماعة الإخوان. وكما تُشير المصادر الأميركية فإن المرشد العام للجماعة محمد بديع اعترف لبعض مستشاريه أنه قلَّل كثيرا من تقدير شأن الرئيس المنتخب محمد مرسي وطموحه الشخصي، وأن المشير طنطاوي ارتكب الخطأ نفسه فيما يبدو، وأرجع ذلك إلى أن السمعة السائدة عن مرسي كانت أنه مجرد شخص تنظيمي لطيف، سريع الغضب أحيانا، مهتم في المقام الأول بتفاصيل العمل الإداري داخل حزب الحرية والعدالة، لكنه فاجأ الجميع وأثبت خلال فترة قصيرة أنه إستراتيجي مُحنك أيضا.

ووفقا لما نقلته المصادر عن بديع، فإن مرسي سبق الجميع في إدراك الرغبة القوية للشعب المصري في تحقيق الاستقرار بعد 18 شهرا من الاضطرابات السياسية، وهو ما مَكَّنه من التفوُّق على مكتب الإرشاد والمجلس العسكري وتثبيت نفسه بوصفه أقوى شخص في مصر، إلى درجة أنه شرع سريعا في بناء اتصالاته الخاصة مع الجيش بعيدا عن قنوات الاتصال المفتوحة بين الإخوان وطنطاوي خلال العامين الماضيين، لكن ما تَسبَّب في إزعاج قيادات الإخوان في كل ذلك حقيقة علمهم أن مرسي بدأ يتبنّى رؤى مختلفة عن توجُّهات الجماعة بشأن الدستور، وبالتحديد رغبته في اعتناق النظام الرئاسي الذي يضع الصلاحيات في يد الرئيس، بدلا من النظام البرلماني الذي يؤيده الإخوان.

غير أن استطلاعات الرأي التي أجرتها الجماعة في ذلك التوقيت أظهرت أن توجُّهات مرسي كانت أكثر توافقا مع ميل عموم المصريين الذين يبحثون عن الاستقرار السريع، بدلا من انتظار أشهر طويلة لأجل صياغة الدستور وانتخاب برلمان جديد، ونتيجة لذلك، قرّر بديع أن يخفض حضوره السياسي ويتنحى جانبا، سامحا لمرسي بأخذ زمام القيادة الفعلية في جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مع وعد منه باستشارة بديع في القضايا السياسية الرئيسة، وهو وعد لم يكن المرشد العام واثقا أن مرسي سيستمر في الوفاء به.

بالتزامن مع ذلك، بدأ مرسي في تركيز جهوده على التعامل مع حالة الفوضى الراهنة في مصر، وطمأنة رجال الأعمال والحكومات والمستثمرين الأجانب أن حقبة الثورة أوشكت على الانتهاء، وأن الحياة ستعود لطبيعتها، ولهذا السبب فإن الرئيس قرّر التخلي عن مواقفه الإشكالية السابقة حول تطبيق السياسات الإسلامية، وتخفيف انتقاداته للولايات المتحدة وإسرائيل، وليس ذلك فحسب، بل إنه أعطى القادة العسكريين الضوء الأخضر للحفاظ على تنسيقهم المشترك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالوضع في سيناء.

تُقدِّم مذكرة بلومنتال ذاتها تفاصيل حول إستراتيجية مرسي المبكرة في التعامل مع الجيش وأسرار الإطاحة بطنطاوي وعنان، مشيرة إلى أن الرئيس قرّر في أيامه الأولى ألّا يُبالغ في رد فعله على قيام قيادات المجلس العسكري القدامى بتقليص صلاحياته من خلال الإعلان الدستوري المكمل الذي أعاد سلطة التشريع إلى الجيش، وبدلا من ذلك فإنه بدأ في تجاوزهم والتواصل مع الجنرالات الشباب في المجلس العسكري، وأقام علاقة جيدة مع اللواء عبد الفتاح السيسي قائد المخابرات الحربية، قبل أن تأتي حادثة مذبحة رفح الأولى في 5 أغسطس/آب 2012 لتُقدِّم لمرسي فرصة ذهبية لفرض سلطته على الجيش والأجهزة الأمنية في مصر.

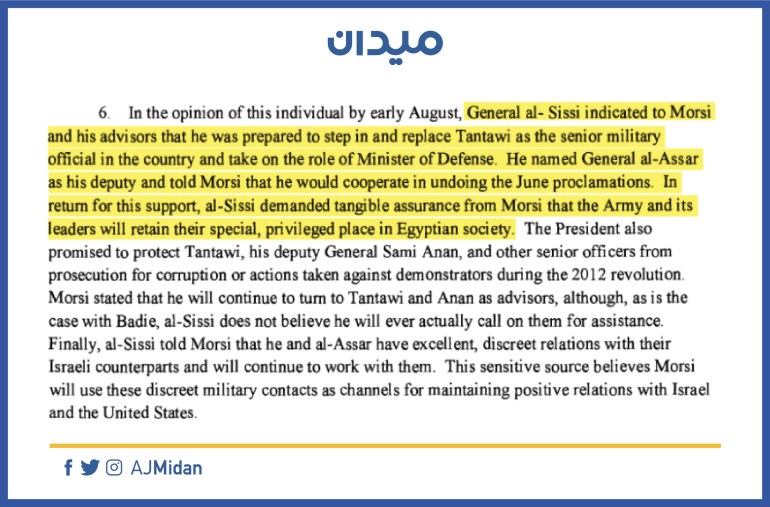

بادئ ذي بدء، منح الحادث مرسي ذريعة للتخلص من قيادات الجيش المُسيّسة والشائخة عبر الاستجابة لعرض قدّمه له السيسي بأنه على استعداد للتقدُّم وأخذ منصب طنطاوي وزيرا للدفاع، مُرشِّحا الجنرال محمد العصار ليصبح نائبا له، وواعدا بالتخلي عن الإعلان الدستوري المكمل، في مقابل أن يتعهّد مرسي بالحفاظ على مكانة الجيش وقادته في المجتمع المصري، وحماية طنطاوي وعنان وكبار الضباط من أي ملاحقات قضائية، وهو ما ضمنه مرسي بتعيين كلا الرجلين مستشارين له.

بالتزامن، قام مرسي بعزو المسؤولية الأمنية عن الحادث إلى الأداء الضعيف للأجهزة الأمنية، خاصة جهاز المخابرات العامة الذي كان الرئيس يرى أنه يُمثِّل تهديدا محتملا لنظامه وأنه يعمل على تقويض سلطته، وعلى الفور أصدر مرسي قرارا حازما بإقالة مدير المخابرات اللواء مراد موافي، وبدأ في عملية إعادة هيكلة واسعة للجهاز، مانحا المخابرات الحربية الهيمنة على الأجهزة الأمنية في مصر، خاصة بعد أن أصبح مديرها السابق وزيرا للدفاع.

تَسبَّب حادث رفح أيضا في لفت نظر مرسي إلى الخطر الذي تُشكِّله الجماعات المسلحة العنيفة على مستقبل حكومته، كما أعاد تشكيل نظرته تجاه قضية التنسيق الأمني مع إسرائيل في سيناء. ووفقا للمصادر، فإن هجوم رفح نُفِّذ بواسطة مجموعة متشددة منشقة من أبناء قبيلة السواركي البدوية الفقيرة، وهي إحدى قبائل البدو الرحل الذين عانوا من تهميش وقمع طويل الأمد ولا يُكنِّون ولاء للقاهرة، وفي الوقت نفسه فإنهم معادون بشدة لإسرائيل، ما يجعل انضمامهم للجماعات المسلحة التي تسعى لمهاجمة إسرائيل أو تعقيد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب سهلا. وكما أخبر السيسي مرسي فإن هذا الهجوم يُعَدُّ هو "الأعنف على القوات المصرية في سيناء منذ عشرين عاما على الأقل، وقد يكون البداية الأولى لنشاط المنشقين المتشددين، ولن يكون من السهل هزيمتهم بالنظر لكونهم يقطنون المنطقة منذ أكثر من ألف عام"، فضلا عن كونهم يرتبطون بعلاقات قوية مع العديد من الجهات الخارجية بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. ومع ذلك، فقد استبعد السيسي نفسه وبشدة أن يكون لـ "حماس" أي دور في هجمات رفح.

في ضوء هذه التطورات المتسارعة، أصبح مرسي قلقا للغاية من أن تدهور الوضع في سيناء سيُفاقم مشكلات الدولة الاقتصادية، فضلا عن أنه سيخلق مشكلات في العلاقة مع إسرائيل في هذا الوقت الحساس، لذا فقد أذن للسيسي بشن حملة باستخدام القوات الخاصة والقوات الجوية لاستهداف مخابئ المسلحين في سيناء، بما يعنيه ذلك من قيام الجيش المصري بتنسيق هذه العمليات مع إسرائيل لتجنُّب الاشتباكات العرضية مع قوات الاحتلال، وفقا لما تقتضيه بنود اتفاقية كامب ديفيد. وقد أشارت الوثائق الأميركية إلى ما هو أكثر من ذلك، وفي مفاجأة فإن مرسي والسيسي كانا يُفكِّران جديا في مسألة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بتمركز قوات الجيش وطائرات الهليكوبتر المصرية في سيناء بشكل دائم، بدلا من عودتها في كل مرة إلى الضفة الغربية للقناة، لكنّ مستشاري مرسي كانوا واثقين أن إسرائيل لن توافق على تعديل المعاهدة في الوقت الراهن، خاصة في ظل هواجسها الشديدة تجاه النظام الجديد في مصر.

خلال الأسابيع التالية تحوَّلت أسوأ مخاوف مرسي تجاه التهديدات القادمة من الجماعات المسلحة إلى حقيقة واقعة، وكما تؤكد إحاطة بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، فإن مرسي أخبر دبلوماسيين غربيين أنه يشعر بقلق متزايد بشأن انتشار العنف المناهض للولايات المتحدة والغرب في ربوع مصر، مؤكدا أنه يرى ذلك "جزءا من جهد سياسي سلفي" لزعزعة استقرار حكومته التي يعتقد الكثيرون منهم أنها معتدلة أكثر من اللازم في رؤيتها الإسلامية وموقفها من إسرائيل والعالم غير الإسلامي.

في ذلك اليوم تحديدا، وأثناء وجوده في بروكسل للقاء قادة الاتحاد الأوروبي، تلقّى مرسي رسالة من وزير الدفاع السيسي مفادها أن مقاتلين إسلاميين شنّوا هجوما على قاعدة قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، مُهدِّدين بذلك أكثر من 1500 يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة في القاعدة، وقد أكّد مرسي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي يومها أنه تلقّى سابقا رسائل قوية من الخارجية الأميركية ومكتب الرئيس الأميركي مفادها أن علاقة مصر مع الولايات المتحدة وأكثر من مليار دولار من المساعدات الأميركية ستصبح مُهدَّدة بسبب هذه الهجمات، وأشار مرسي إلى أنه بالنظر إلى أن معظم هذه المساعدات تذهب بالأساس إلى الجيش، فإن هذا النوع من الهجمات بإمكانه أيضا أن يضر بعلاقة نظامه مع القوات المسلحة.

وفي محاولة لتفسير أسباب هذه الهجمات، نقلت الوثيقة عن أحد المصادر الاستخباراتية قوله إن الموجة الحالية من العنف مرتبطة بشكل ما بالصراع طويل الأمد بين المسلمين السلفيين والصوفيين في مصر، لكن ما يجعل مرسي يشعر بإحباط كبير هو أن الكثير من الأعمال العنيفة الحالية تُشَجَّع وتُلْهَم بواسطة السلفيين في حزب النور، الشركاء البرلمانيين لحزب الحرية والعدالة، وهو ما يُفسِّر أيضا تأخُّر مرسي في إدانة الهجمات على سفارتَيْ أميركا في كلٍّ من بنغازي والقاهرة (11 سبتمبر/أيلول 2012)، مخافة أن يستخدم خصومه السلفيون هذا البيان لتشويه حكومته، رغم معرفته أن القوى السلفية الراديكالية تستغل الفوضى الحالية لشن هجمات تُظهِر أن الحكومة غير قادرة على حماية الأفراد والمنشآت الغربية في مصر.

ومع إدراكه لكل هذه التعقيدات، أصدر مرسي في النهاية تعليماته إلى الجيش وقوات الأمن باستخدام كل التدابير اللازمة -ما عدا القوة المميتة- لحماية المنشآت الأميركية والغربية، كما أمر السيسي بتوجيه قادة المخابرات الحربية إلى تكثيف عملية جمع المعلومات حول أنشطة حزب النور، مع التركيز على أي روابط محتملة مع الجماعات السلفية العنيفة، ومن جانبه، أمر السيسي وحدات القوات الخاصة بتكثيف دورياتها في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، ومراقبة أي اتصالات محتملة بين السلفيين في كلا البلدين.

تأخذنا الرسائل التالية إلى أسرار الحرب الإسرائيلية على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، التي بدأت باستهداف أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بغارة جوية أدّت إلى مقتله. وكما تُشير رسالة بتاريخ 14 من الشهر نفسه؛ فإن مرسي ناقش التصعيد القائم بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي مع السيسي، مُعرِبا عن قلقه أنه إذا استمر الوضع في التصاعد فإن مصر قد تنجر رغما عنها نحو الصراع.

من جانبه، أكّد السيسي لمرسي أن ضباط المخابرات الحربية كانوا يجتمعون بانتظام مع نظرائهم الإسرائيليين، وأن قادة جيش الاحتلال وافقوا على خطة مرسي لإرسال رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني لتهدئة الأوضاع، مؤكدا أنه يعتقد أن جيش الاحتلال كان يبحث هو الآخر عن طريقة لوقف صواريخ حماس ولو لأيام قليلة، وأن السبب الرئيس للعدوانية التي يتصرف بها الجنرالات الإسرائيليون هو اعتقادهم أن حماس لم تعد تشعر بالخوف من إسرائيل، رغم أن تقارير المخابرات الحربية أكّدت أن نظام إسرائيل المضاد للصواريخ، القبة الحديدية، يُظهِر فاعلية كبيرة في وقف صواريخ حماس، وهو ما يُسهم في تقليل الخسائر في المدن الإسرائيلية ويمنح جيش الاحتلال فرصة للتركيز على غزة.

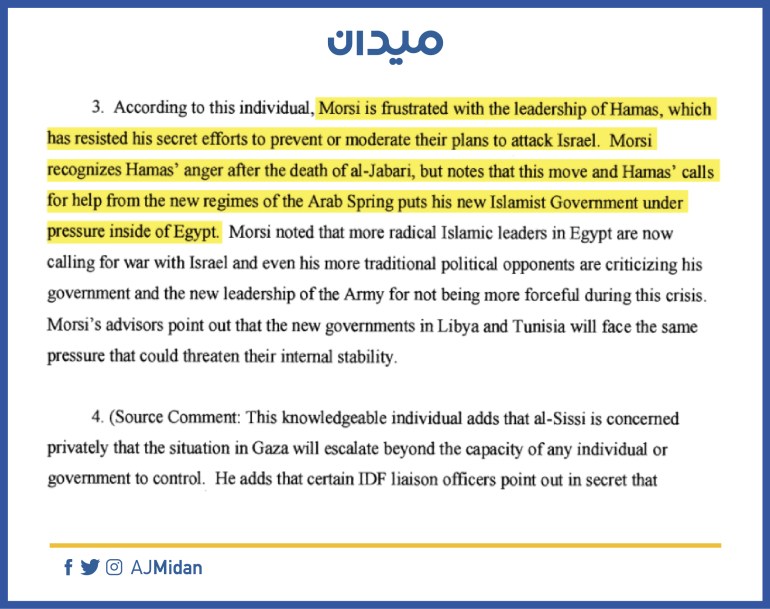

الجدير بالذكر في هذا السياق هو ما نقلته الوثائق بشأن الإحباط الذي شعر به الرئيس مرسي تجاه قيادات حركة حماس الذين قاوموا جهوده لوقف أو تخفيف خططهم لمهاجمة إسرائيل، فعلى الرغم من تفهُّم مرسي للغضب الذي سيطر على الحركة بعد مقتل الجعبري، فإنه اشتكى أن تحرُّكات حماس وقتها والمساندة التي تطلبها (تتوقعها) من الأنظمة الجديدة في بلدان الربيع العربي تضع حكومته تحت ضغط شديد، مُنوِّهًا إلى وجود قادة إسلاميين أكثر راديكالية في مصر الآن يدعون للحرب مع إسرائيل، فضلا عن المعارضين السياسيين التقليديين الذين يستغلون الأزمة لانتقاد إدارته لعدم إظهارها لمواقف أكثر قوة.

تأخذنا الإحاطة التالية لبلومنتال إلى بضعة أيام فقط إلى الأمام، وتحديدا إلى اجتماع عُقِد بين مرسي والسيسي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أخبر فيه السيسي الرئيس أن اتصالات المخابرات الحربية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن هناك خلافا مُحتدِما بين وزير الدفاع إيهود باراك وبين كبار جنرالاته حول كيفية المُضي قُدما في غزة، ففي حين يطالب كبار الجنرالات الإسرائيليين بشن هجوم واسع على القطاع، يرى باراك وبعض مستشاري نتنياهو أن من الحكمة في الوقت الراهن تجنُّب هذا المسار نظرا لأن التوغل الإسرائيلي في المناطق المأهولة سيُخلِّف ضحايا مدنيين كُثر، وسيتسبَّب في سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية، كما أكّد السيسي أن مصادر المخابرات الحربية تؤكد أنه على الرغم من خطابات نتنياهو العدوانية؛ فإن نتنياهو لم يُقرِّر بعد أي الطريقين ينبغي أن يسلكه.

خلال حديثهما، تُشير الإحاطة الأميركية أيضا إلى قيام السيسي بتحذير مرسي من أن المعلومات الواردة من الجهات الإسرائيلية يجب أن يُنظَر إليها بعناية، لأنه من غير المُستبعد أن يستخدم الإسرائيليون قنوات الاتصال لتمرير معلومات مغلوطة للتأثير على السياسة المصرية، لكنه أكّد في الوقت نفسه اعتقاده أن الضباط متوسطي المستوى في جيش الاحتلال، الذين سيتعيّن عليهم خوض الحرب بالفعل، يتطلّعون إلى حل دبلوماسي، ومن جانبه، لم يُخفِ مرسي قلقه من تداعيات استمرار التصعيد في غزة على استقرار حكومته ومخاوفه من استغلال الإسلاميين الأكثر راديكالية للصراع لتقويض خطته لتأسيس نظام معتدل يعمل بالتوافق مع الغرب، خاصة أن كلا طرفَيْ الصراع، أي حماس وإسرائيل، لا يمكن التنبؤ بخطواتهما.

غير أن مرسي رأى وراء كل ذلك فرصة جيدة لتقديم نفسه بوصفه واحدا من القادة الحقيقيين في المنطقة. وبحسب الرسائل الأميركية فإن الرئيس اعتقد أنه يستطيع في النهاية توظيف نفوذه في جماعة الإخوان للضغط على حماس في الوقت الذي يوظف فيه السيسي قنواته الخلفية مع إسرائيل بهدف منع التوغل البري والوصول إلى وقف لإطلاق النار، وفي هذه النقطة تحديدا رأى السيسي أن القبة الحديدية هي مفتاح مرسي لإقناع قادة حماس بالتنازل، نظرا لأنها نجحت في تحجيم الأضرار التي تستطيع الحركة إلحاقها بالجنوب الإسرائيلي، ومنحت نتنياهو المزيد من الوقت ليُقرِّر المسار الذي يجب اتباعه في هذا الشأن.

وعودة من قطاع غزة؛ تنقلنا رسائل بريد كلينتون التالية مجددا إلى أروقة السياسة الداخلية المصرية، وتحديدا إلى أجواء الإعلان الدستوري الثوري الذي أصدره الرئيس مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وقرّر خلاله إعادة محاكمة قَتَلة الثوار الذين برّأهم القضاة الموالون لنظام مبارك، وقرّر فيه أيضا تحصين الجمعية الدستورية ومجلس الشورى من الحل، وجعل جميع القرارات الرئاسية غير قابلة للطعن أمام القضاء لحين إقرار الدستور وانتخاب مجلس نواب جديد (منتصف عام 2013 تقريبا)، ووفقا لما ورد في وثيقة أميركية بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن مرسي كان يُخطِّط لإصدار هذا الإعلان منذ شهر سابق على الأقل، لكنه لم يشعر أنه يمتلك الزخم والقوة اللازمين للمُضي قُدما إلا بعدما نجح في التوسُّط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة، وبعد أن تلقّى دعم المرشد الأعلى للإخوان محمد بديع الذي كان على خلاف معه منذ الانتخابات الرئاسية.

تنوّه الوثيقة أيضا إلى جهود مرسي الحثيثة لاحتواء الآثار السلبية التي أثارها بيانه الدستوري، بداية من اجتماعه مع كبار فقهاء القانون في البلاد لشرح الملابسات التي دفعته لتحصين قراراته في الوقت الراهن ومحاولة كسب تفهًّم القضاة -إن لم يكن دعمهم- لتوسيع صلاحياته، ومساعيه لاحتواء العنف المتزايد في الشارع بين أنصار الإخوان وبين المعارضة "الليبرالية"، وكفاحه لإقناع المستثمرين ورجال الأعمال بأن الاضطرابات الحالية في البلاد مؤقتة، وأن مصر لا تزال ملتزمة بتوفير مناخ آمن للأعمال.

وعلى الرغم من أن معظم جهود مرسي هذه لم تؤتِ ثمارها، حيث استمرت المظاهرات العنيفة، وأوقف القضاة أعمالهم في الكثير من الأماكن، ودعت نقابة الصحفيين إلى إضراب وطني، وتراجعت ثقة المستثمرين ورجال الأعمال؛ على الرغم من كل ذلك فإن مرسي كان مطمئنا بشكل خاص إلى وعود دعم الجيش التي تلقّاها من قِبَل وزير دفاعه السيسي، الذي أكّد صراحة أن الجيش سيدعم الرئيس، وسيتدخّل إذا لزم الأمر للحفاظ على النظام العام، لكنه نصح مرسي بالاعتماد على الشرطة وقوات الأمن لاحتواء التظاهرات في الوقت الراهن، وقد وافقه مرسي على ذلك مُؤكِّدا أنه لا يرغب في استخدام الجيش إلا عند الضرورة القصوى، ولكن ذلك لم يمنع السيسي من توجيه تعليمات للمخابرات الحربية بوضع مجموعة مختارة من القادة والزعماء العلمانيين وقيادات حزب النور السلفي تحت المراقبة، لا سيما مع زيادة مستوى العنف في المظاهرات.

ووفقا للمصادر الأميركية، فإن السيسي كان مقتنعا أن مرسي يتصرّف في الوقت الراهن بحسن نية، لكنه كان قلقا أن السلطة ربما تؤثر عليه وتجعله مُتردِّدا في تقليص صلاحياته بعد صياغة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية، أما فيما يتعلق بإعادة المحاكمات، فإن السيسي وجنرالات الجيش الأصغر سِنًّا كانوا على استعداد لقبول محاكمة جديدة للرئيس المخلوع مبارك وأعضاء حكومته طالما أن مرسي سيوفي بتعهُّداته السابقة بعدم المساس بقادة الجيش السابقين، وعلى رأسهم طنطاوي وعنان.

وتبقى المفاجأة الكبرى في هذا السياق هي ما كشفته بعض المصادر حول حقيقة موقف قيادات الإخوان من إعلان مرسي الدستوري، فعلى الرغم من أن الجماعة تناست خلافاتها في العلن واصطفّت حول قرارات الرئيس بكامل قوتها باعتبارها الفرصة الوحيدة لفرض النظام واستكمال مشروع تأسيس النظام الإسلامي؛ فإن المداولات الداخلية تُشير إلى أن بعض قادة الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام بديع ورئيس مجلس النواب سعد الكتاتني، لم يكونوا راضين عن نهج الاستقلالية الزائد في قرارات مرسي، وخشوا أن مرسي ربما لن يكون على استعداد للتخلّي عن هذه الصلاحيات الرئاسية المُوسَّعة بعد الانتخابات البرلمانية. وفي هذا السيناريو لم يستبعد مرشد الإخوان أن ينضم بعض أعضاء الجماعة إلى المتظاهرين العلمانيين في احتجاجاتهم ضد مرسي.

تُفصِّل رسالة أخرى بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني، مُوجَّهة من المسؤول في وزارة الخارجية آنذاك والسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتين إنديك، أسباب توحُّد قيادات جماعة الإخوان في دعم قرارات مرسي رغم اختلافهم الموضوعي حولها، مُؤكِّدا أن الإخوان كانوا على يقين أنهم يواجهون في هذه الفترة أكبر خطر وجودي يُهدِّد حكمهم، وكانوا يزعمون أن لديهم معلومات قوية من بعض القضاة المتعاطفين معهم أن الهيئات القضائية المعارضة لمرسي تُخطِّط لإصدار عدة أحكام تُمثِّل في مجملها انقلابا كاملا، على رأسها حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وإبطال المراسيم التي أصدرها مرسي في 12 أغسطس/آب، التي ألغى خلالها الإعلان الدستوري المُكمِّل للمجلس العسكري، إضافة إلى حكم ببطلان قانون الانتخابات الرئاسية قد يفتح الباب للمطالبة بإعادة الانتخابات، ولم يستبعد الإخوان ساعتها أن يُصدِر القضاء أحكاما بحل الجماعة وإغلاق جميع مقراتها، وفي مواجهة هذه التهديدات الوجودية، كانت إجراءات مرسي من وجهة نظر الجماعة مفصلية ولا غنى عنها، حتى وإن كانت في ظاهرها تتعارض مع الديمقراطية وتُخالف روح الثورة ومبادئها.

تواصل إحاطات بريد كلينتون التالية تسليط الضوء على تداعيات أزمة الإعلان الدستوري وتظاهرات معارضي مرسي أمام قصر الاتحادية (5 سبتمبر/أيلول 2012)، حيث تُشير رسالة بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول إلى أنه على الرغم من اعتقاد الرئيس مرسي أن 60% من المصريين على الأقل كانوا يؤيدون جهوده للتخلُّص من بقايا نظام الرئيس المخلوع مبارك؛ فإنه كان قلقا بشأن زيادة مستوى العنف في التظاهرات، وأنه تلقى نصيحة من مرشد الإخوان بديع بلقاء قادة المعارضة والتفاوض معهم حول حل وسط للسيطرة على الوضع.

وكما تُشير المصادر الأميركية فإن الخطوة الأولى لمرسي في هذا الجهد كانت إبداء مرونة في تأجيل التصويت المبكر للمصريين في الخارج على مشروع الدستور، وبالتزامن مع ذلك أبلغ مستشارو مرسي قادة المعارضة أن الرئيس على استعداد لتأخير الجدول الزمني للتصويت بأكمله لحين وضع مسودة دستور جديدة أكثر شمولا، كما أكّدوا أنه مستعد أيضا للتجاوب مع مقترح تشكيل لجنة دستورية جديدة بالانتخاب المباشر وليس عن طريق البرلمان.

لكن مرسي أُصيب بخيبة أمل شديدة بسبب رفض المعارضة لجميع مقترحات الحوار، ودعوتهم لاعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي، لكنه ظل يعتقد أن بإمكانه استيعاب رد الفعل الأوّليّ ودفع المعارضة التي تقودها جبهة الإنقاذ إلى الحوار، في الوقت الذي يمضي فيه قُدما في خطوات تمرير الدستور الجديد (15-22 سبتمبر/أيلول). وفي غضون ذلك أشارت رسالة لاحقة في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول إلى أن مرسي لا يزال يُراهن على وعود الدعم التي تلقّاها من الجيش مُمثَّلا في وزير الدفاع السيسي الذي طمأن مرسي أن الجيش مستمر في دعم رئاسته، ومُشيرا إلى حصول مشروع الدستور الجديد على تأييد 60% من الناخبين في الجولة الأولى للتصويت التي عُقدت في المناطق الحضرية، في ظل توقعات بحصد نسبة تأييد أكبر في الجولة الثانية التي تضم معظم المحافظات الريفية.

ووفقا للمصادر الأميركية، فإن مرسي أعرب عن تأييده لضبط النفس الذي أظهره الجيش في مواجهة الاضطرابات، مُفضِّلا أن تقوم الشرطة بدورها في احتواء العنف والسيطرة عليه، كما أكّد أنه يُفضِّل أن يمنح المتظاهرين هامشا أوسع للتعبير عن آرائهم بدلا من المخاطرة بتدخُّلات يمكن أن تُسقط شهداء جُددا، ومع ذلك فإنه اتفق مع السيسي على أهمية أن تواصل المخابرات الحربية جمع المعلومات عن قادة المعارضة، تحسُّبا للحظة التي تُشكِّل فيها المظاهرات خطرا أكبر.

كان مرسي والسيسي متفقين أيضا على أن التهديد الأكبر في الوقت الراهن يتعلق بتلويح القضاة بالتخلي عن دورهم في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء الدستوري، وهو ما رآه مرسي على أنه محاولة من خصوم الثورة القدامى من رموز نظام مبارك للاستفادة من الأجواء الحالية للعودة وإثبات أنفسهم، بالنظر إلى أن معظم القضاة المتمردين من المحسوبين على النظام السابق، غير أن الرئيس كان واثقا في النهاية من قدرته على العثور على عدد كافٍ من القضاة الشرفاء الراغبين في ممارسة دورهم في مراقبة الانتخابات.

في النهاية، كسب مرسي معركة الدستور الجديد، لكن أحداث الأشهر التالية أخبرتنا أنه خسر الحرب مبكرا بعدما أُطيح به من الحكم في انقلاب عسكري قاده السيسي نفسه، وزير الدفاع الذي يخبرنا بريد هيلاري أن الرئيس كان يستند إلى وعود الدعم المتواصلة التي قدّمها له في المقام الأول، ولسوء الحظ اليوم فإن رحيل هيلاري كلينتون عن منصبها مطلع عام 2013، وانقطاع الرسائل والإحاطات التي اعتمدنا عليها في تسجيل هذه الرواية الخاصة لأحداث ثورة الربيع العربي الأهم؛ قد تركا لنا فجوة كبيرة في فهم أحداث الأشهر الستة الأخيرة من حكم مرسي، ومن عمر الثورة التي لم يتخيّل المصريون أنها سوف تُغتال هكذا بقسوة في مهدها.