اتفاق أوسلو

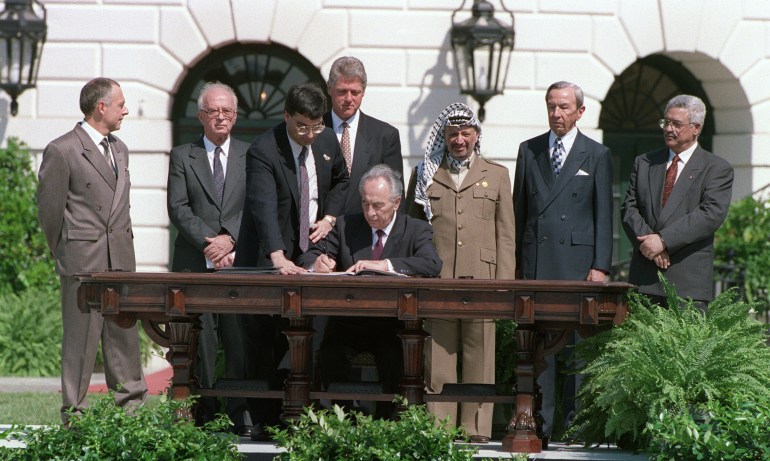

في يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993، وقّع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاق تشكيل "سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي" يعرف بـ"اتفاق أوسلو" الذي مهد لمرحلة جديدة من تاريخ القضية الفلسطينية.

إرهاصات أوسلو

شهدت بداية تسعينيات القرن الماضي تكوّن وضع دولي جديد إثر انهيار موازين القوى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد أزمة احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية للموقف العراقي.

فُرض حصارٌ مالي وسياسي على منظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت بعضا من التضامن العربي حيث انعكست كل المتغيرات الدولية والإقليمية على القضية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير وجعلتها تسير في ركب التسوية.

وسعت واشنطن جاهدة للدفع بعملية سلام في الشرق الأوسط فنظمت مؤتمرًا دوليًّا للسلام، في مدريد عام 1991، وفي هذا المؤتمر تحدثت إسرائيل مع العرب أول مرة بحضور الفلسطينيين.

كانت رؤية الإدارة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط مبنية على ضرورة إيجاد حل ما للصراع العربي-الإسرائيلي، لا سيما مع موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على السير في خطة تسوية. وكانت نتيجة مؤتمر مدريد والمحادثات السرية التي أعقبته في العام ذاته، التوصل إلى اتفاق أوسلو، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى العاصمة النرويجية التي جرت فيها المحادثات.

اتفاق أوسلو

يعدّ اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وينص الاتفاق على "إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة". وضم عدّة بنود تتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية، وغيرها من البنود.

وقد وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993 الاتفاق الذي سميّ رسميا باسم "إعلان المبادئ الفلسطيني-الإسرائيلي.. أوسلو" في حديقة البيت الأبيض بواشنطن.

الموقعون

وقع الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين، وعن الجانب الفلسطيني: الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حضور الشهود، وهم وزير خارجية روسيا الاتحادية أندريه كوزيريف. ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وارين كريستوفر. في حين كان الرئيس الأميركي بيل كلينتون يراقب مراسم التوقيع من خلف المنصة.

ملخص الاتفاق

تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة، على مرحلتين:

المرحلة الأولى/الإعدادية

تبدأ يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 1993 وتنتهي بعد 6 أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

المحور الأول

- الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.

- لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها. أما الأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية تُشكّل من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.

- كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك، ولا يمانع الاتفاق من وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.

- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجيا، وينتهي في غضون 4 أشهر 13 أبريل/نيسان 1994.

المحور الثاني

- تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها مدة 5 سنوات انتقالية.

- تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة، فضلا عن الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين الموجودين في الأرض المحتلة.

- وبخصوص انتخابات المجلس التشريعي، تدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تكون تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه 9 أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي يوم 13يوليو/تموز 1994، وتفصل الاتفاقية في من يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس.

- أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلاميا وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية، فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.

- تنص الوثيقة على أن المجلس الفلسطيني بعد تسلّمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.

وارن كريستوفر خلال توقيعه اتفاقية أوسلو ممثلا الولايات المتحدة الأميركية (الفرنسية)

المرحلة الثانية/الانتقالية

تبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر 5 سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد تسلّمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية بخاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم عند عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات. وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات المتعددة الأطراف.

وأما مفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء بتلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد على 3 سنوات، وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيكون بحثه استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

السياق التاريخي

أُسّست السلطة الوطنية الفلسطينية على 22% من أرض فلسطين بموجب "اتفاق أوسلو" وبمقتضى اتفاق "غزة/أريحا أولا" الذي أعقبه، لتكون كيانا مؤقتا لإدارة شؤون الحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

توصل الجانبان لاحقا إلى اتفاقات تفصيلية أخرى مكملة لاتفاق أوسلو مثل "اتفاق باريس الاقتصادي" الذي حدث في يوليو/تموز 1994، وتم فيه تحديد العلاقات الاقتصادية والمالية بينهما، و"اتفاق القاهرة التمهيدي لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية" الذي حدث في أغسطس/آب 1994 ووضع أسس نقل السطلة المدنية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني.

دخل الطرفان بعد ذلك في محادثات بشأن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من "اتفاق أوسلو" الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية بالضفة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتنظيم الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية.

أوسلو 2

أو ما يعرف بـ "اتفاقية طابا" اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووُقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.

وعلى الرغم من أن طرفيْ هذه الاتفاقية هما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وقعتها كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج ومصر.

أسست "اتفاقية طابا" لمرحلة انتقالية ثانية وكانت مقدمة لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين، وتضمنت: (قضايا القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة)، تأكيدا لما سبقها من تفاهماتهما، في الاتفاقات السابقة، عليها وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، ونصت على أنها تدخل حيز التنفيذ يوم توقيعها.

تكونت الاتفاقية من مجموعة فصول وأرفقت بها ملحقات تفصيلية متعددة، وعالجت فصولها وملحقاتها ترتيبات نقل السلطة المدنية، وإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية والترتيبات الأمنية، وبرامج التعاون والعلاقة بين الطرفين، إضافة إلى أحكام مختلفة.

ومن أبرز النقاط التي احتوتها تحديدا اتفاقية طابا الفلسطينية الإسرائيلية ما يلي:

- تنظيم انتخابات فلسطينية لاختيار 82 عضوا للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة وغزة، ومنح فلسطينيي القدس حق المشاركة في الانتخابات، مع مراعاة ما ورد في "ملحق ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".

وتحدد الاتفاقية "تنظيم بنية المجلس ووظيفته"، وتنص على أن "قانون وأنظمة الانتخابات لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية"، وعلى إلزام المجلس بعد تنصيبه بإلغاء بنود "الميثاق الوطني الفلسطيني" المعادية لإسرائيل.

كما نصت الاتفاقية على أن "إسرائيل ستنقل صلاحياتٍ ومسؤولياتٍ -كما هو محدد في هذه الاتفاقية- من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم تُنقل". - "إعادة انتشار" القوات العسكرية الإسرائيلية -على مرحلتين- في 6 مدن عربية رئيسة و400 قرية في بداية عام 1996، مع وضع ترتيبات خاصة لمدينة الخليل تتعلق بحماية 400 مستوطن يهودي فيها.

- قُسمت أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات و"مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين"، والمناطق الثلاث هي:

منطقة "أ": تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية.

منطقة "ب": تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل.

منطقة "ج": تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية فقط. - الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية – كانوا آنذاك نحو 6 آلاف معتقل- على 3 مراحل تبدأ من يوم توقيع الاتفاقية، على أن يُطلق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى.

كما تم الاتفاق على أن "الفلسطينيين الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضايقة أو العنف أو الانتقام أو التعسف أو المحاكمة".

مصير الاتفاق

لم تقم الدولة الفلسطينية التي أملت منظمة التحرير أن يكون الاتفاق بداية الطريق لإقامتها، وما كان تحت سيطرة السلطة من أراضٍ بعد الاتفاق أعادت إسرائيل احتلاله بعد أقل من 8 سنوات.

جاءت انطلاقة انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000 تعبيرا عن وصول عملية السلام إلى طريق مسدود بعد أن سعى اليمين الإسرائيلي لتعطيل عملية السلام ووقف اتفاق أوسلو، مستغلًّا العمليات الاستشهادية التي كانت تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية في قلب إسرائيل.

مصير الموقعين على الاتفاق أيضا لم يكن طبيعيا فقد اغتيل إسحاق رابين برصاص متطرف إسرائيلي عام 1995 أي بعد عامين من توقيع الاتفاق. ويوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 توفي ياسر عرفات.