"رواية الوردة".. نص مؤسس في الأدب الفرنسي

*عبد الودود العمراني

انتشرت "رواية الوردة" خلال العصر الوسيط لتصبح من أكثر الكتب نسخا وتداولا لدى القراء في فرنسا ثم في عموم أوروبا. وقد ألفها الأديب غِيوم دو لوريس بالفرنسية العتيقة في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، وهو ما يفسر أن قراء الفرنسية أنفسهم يضطرون اليوم إلى اللجوء إلى ترجمتها إلى الفرنسية الحديثة لفهمها وإدراك كل معانيها واستعاراتها.

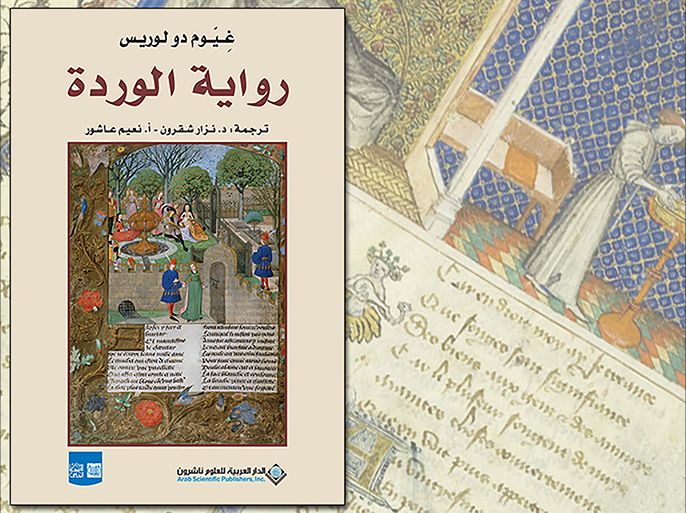

وصدرت الترجمة العربية للرواية مؤخرا على هيئة قصيدة شعرية -كما وردت في الأصل- عبر مترجمين عربيين هما د. نزار شقرون من تونس وأ. نعيم عاشور من البحرين في 270 صفحة من القطع المتوسط.

ومع أهمية هذا النص المؤسس في الأدب الفرنسي والغربي عموما إلا أنه لم يترجم البتة إلى العربية إلا مؤخرا، ويتضح للقارئ الحصيف منذ البداية أن الرواية برمتها وكل شخصياتها دون استثناء تتّخذ شكل الاستعارات المجازية، وينبغي فك رموزها دون التوقف عند معانيها المباشرة.

ويجدر التذكير أن هذا العمل كتب في العصر الوسيط (في العام 1240 تقريبا)، أي في عصر الشعراء الجوالة (التروبادور) والبهلوانيين والمشعوذين الذين كانوا يجوبون أوروبا ويبيعون في الأسواق ما تجود به قرائحهم، وقد أسست رواية الوردة في ذلك الوقت جنسا أدبيا جديدا على شكل الرواية الشعرية المجازية.

وامتدّت شعبية هذه الرواية إلى حدود خمسين سنة بعد تأليفها ورواجها، وبما أنها بدت غير مكتملة فقد أحس أديب آخر هو جان دو مونغ (Jehan de Meung) أن من واجبه تأليف تكملته، وتوسّع دو مونغ في مهمته لدرجة أننا يمكن أن نرى في عمله سعيا للاستحواذ على الرواية وتملّكها بالكامل.

| كتبت "رواية الوردة" في العصر الوسيط، أي في عصر الشعراء الجوالة (التروبادور) والبهلوانيين الذين كانوا يجوبون أوروبا ويبيعون في الأسواق ما تجود به قرائحهم، وقد أسست آنذاك جنسا أدبيا جديدا على شكل الرواية الشعرية المجازية |

رحلة "المحب"

تدور الأحداث في أحد أيام شهر مايو/أيار حين ينام المحبّ (أي شاعرنا) عند نهاية يوم ربيعي ويشاهد حلما لذيذا، وتُكوّن المشاهد التي يراها في حلمه حبكة الرواية وتسلسل أحداثها.

يدلف بطلنا "المحب" بابا مغلقا لبستان يتضح أنه مقر إقامة "سيّد المتعة". تقوده عبره فتاة حسناء (مُترَفة)، ليجد نفسه في مكان مملوء بالشخصيات "بهجة" و"ربّ الحبّ" و"خادمه ساحر النظر" و"كياسة و"ثروة" و"سخاء" و"صراحة" و"مُترَفة"، مكان أقرب ما يكون إلى الجنة ليقع في حبائل الغرام، ولكن قبل وصوله إلى حبيبته كان عليه أن يصل أولا إلى وردة أسرته بجمالها ورقتها محاطة بسياج من الأشواك ويقطفها.

ومن أجل ذلك كان عليه أن يواجه عراقيل ومخاطر متعددة وشخصيات تراوح بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة، فهناك "طمع" و"نميمة و"خطر" و"خوف" و"غيرة" و"ذو الفم الشرير"، مثلما هناك "رب الحب" و"الصديق" و"الفضيلة" و"صاحب الحفاوة" و"حياء" و"خشية" وغيرهم.

تنتهي الرواية في جزئها الذي ألفّه غيّوم دو لوريس دون أن يحقق المحب حلمه، إذ تشيد "غيرة" قصرا عالي الأسوار يتوسّطه برج شاهق تسجن في داخله صاحب الحفاوة والورود. ليبقى المحب ينتحب ويبكي دون جدوى، ففي الحبّ –كما هو حال في الحياة على الأرجح– هناك ثمن يدفع، وربما استحالة وعبثية من نوع ما، كما يقول المؤلّف:

إن أحدا لا يمكن أن يحيا هانئا،

ما لم يدفع الثمن،

فاللذة يكون مذاقها أفضل،

عندما نشتريها بأغلى الأثمان،

والخيرات تغدو أكثر انثيالا وزهوًا،

بعد طول شقاء.

| مسار بطل "رواية الوردة" ضد التيار وحبّه لوردته الممنوعة عليه ليس في واقع الأمر سوى مسار الأديب الذي لا يساير الشارع ولا لغة الشارع ولا لغة الجماهير على عكس كل توجّه شعبوي |

الرموز والاستعارات

ويتبيّن من تسلسل الأحداث وطبيعتها الجانب الرمزي لـ"رواية الوردة" التي ينظر إليها عموما كاستعارة لتربية النفس البشرية على مكارم الأخلاق متوسّلة بمشاعر الحب. فالمحب في عقده الثاني، أي في ربيع العمر البشري، والريف بسهوله ومروجه وأنهاره هو العالم الذي نحيا فيه كما النهر هو الحياة التي تسيل دون توقّف.

ولما يدرك المحب مآل حكايته وخسران وردته وتلاشي كل أحلامه الوردية، تنفجر الآلام في صدره ويفكّر في الموت. هكذا قرّر المؤلّف الأصلي أن يختتم الجزء الذي ألفه من رواية الوردة. نهاية مأساوية تختلف عن النهايات السعيدة المألوفة.

ومع ذلك يبرز لنا ذلك المسار الأدبي الشهير الذي عبّر عنه الأديب التونسي محمود المسعدي بمقولته "الأدب مأساة أو لا يكون"، مسار لا يروق للمتعارف المألوف، ولهذا السبب فإن "الفن عموما، والأدب خصوصا، ولا سيما الشعر لا يجد مساندة حقيقية من أبطال المصلحة العامة وسادة الجماهير والمنادين بالضرورة التاريخية" (جوزيف برودسكي، محاضرة نوبل 1987).

إن مسار بطل "رواية الوردة" ضد التيار وحبّه لوردته الممنوعة عليه ليس في واقع الأمر سوى مسار الأديب الذي لا يساير الشارع ولا لغة الشارع ولا لغة الجماهير على عكس كل توجّه شعبوي. الأديب والشاعر يُتبعان ولا يَتبعان، وعلى الجماهير الإصغاء إليهما. وهو ما يقوله برودسكي في محاضرته المذكورة آنفا.

فكل واقع جمالي جديد يجعل الواقعَ الأخلاقي للإنسان أكثر دقة ووضوحا. ذلك أن الجماليات أم الأخلاقيات، فتصنيفات "الحسن" و"السيّئ" تصنيفات جمالية أولا وقبل كل شيء، وهي على الأقل من باب تعليل اللفظ وأصله تسبق تصنيفات "الطيب" و"الشرير".

الخيار الجمالي خيار فردي بامتياز، والتجربة الجمالية تجربة خاصة على الدوام. بل إن كل واقع جمالي جديد يجعل تجربة المرء أكثر خصوصية، وقد يتضح أن هذا النوع من الخصوصية الذي يتّخذ أحيانا هيئة الذوق الأدبي (أو غيره) شكل من الدفاع ضد الاستعباد، وإن لم يكن ذلك مضمونا.

______________

* مترجم وكاتب تونسي