مقاومة الظل.. كيف يلجأ المحكوم إلى الحيلة لمقاومة الاستبداد؟

في كتابه "مجتمع العبيد"، يسرد لنا الكاتب الأميركي "ألبرت جوردي رابوتو" واحدة من قصص العنصرية الشهيرة ضد السود خلال حقبة الحرب الأهلية الأميركية، فيروي على لسان السيدة "ماري لايفرمور"، التي كانت مربية بيضاء تحكي عن زميلتها الطبّاخة السوداء "آجي"، فتقول إن زميلتها "آجي" التي كانت شديدة الأدب والتحفُّظ في كلامها مع سيدها، قد فوجئت في أحد الأيام بهذا السيد يضرب ابنتها الصغيرة بعنف شديد على إثر اتهامه لها بالسرقة.

كانت "آجي" تقف عاجزة عن الحراك وهي ترى ابنتها تُضرب أمامها ضربا مُبرّحا، لكنها كانت تعتصر ألما وحنقا لم يلبثا أن فجّرا لسانها بمجرد خروج السيد من المطبخ: "سوف يأتي اليوم.. سوف يأتي اليوم.. إنني أسمع ضجيج العربات وأرى بريق البنادق، سوف يأتي يوم يسيل فيه دم البيض على الأرض وسيتكوم الموتى فوق بعضهم بعضا هكذا.. يا إلهي عجّل مجيء ذلك اليوم الذي يحل فيه الخراب والآلام والرماد والنار على رؤوس البيض!".

على هذه القصة يُعلِّق الكاتب والسوسيولوجي الأميركي "جيمس سكوت" سائلا: "ما الذي كان سيحدث لآجي لو أنها قالت هذا الكلام أمام السيد مباشرة؟"، الأمر الذي قد يدفعنا بدورنا للتساؤل معه: لماذا لم تقل "آجي" قولتها إلا في غياب السيد؟ لكنه سيبدو سؤالا ساذجا إذا علمنا أن سؤالا آخر يستحق اهتمامنا، وهو: هل يمكن أن يكون قول هذه الطبّاخة البسيطة مجرد صرخة غاضبة، أم أنه يحمل تصويرا دقيقا ليوم الثأر الذي حلم به السود المقهورون لقرون؟

من هذا الاستنتاج ينطلق "سكوت" في كتابه "المقاومة بالحيلة.. كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم؟" إلى تحليل الخطاب الخفي لدى المقهورين وأثره في تعزيز حس المقاومة لديهم وتمريره بينهم، ومن ثم تناول أشكالها وآلياتها الدفاعية التي تحفظ استمرارها من بطش المستبدين، فما المقاومة بالحيلة تلك؟ وما صورها؟

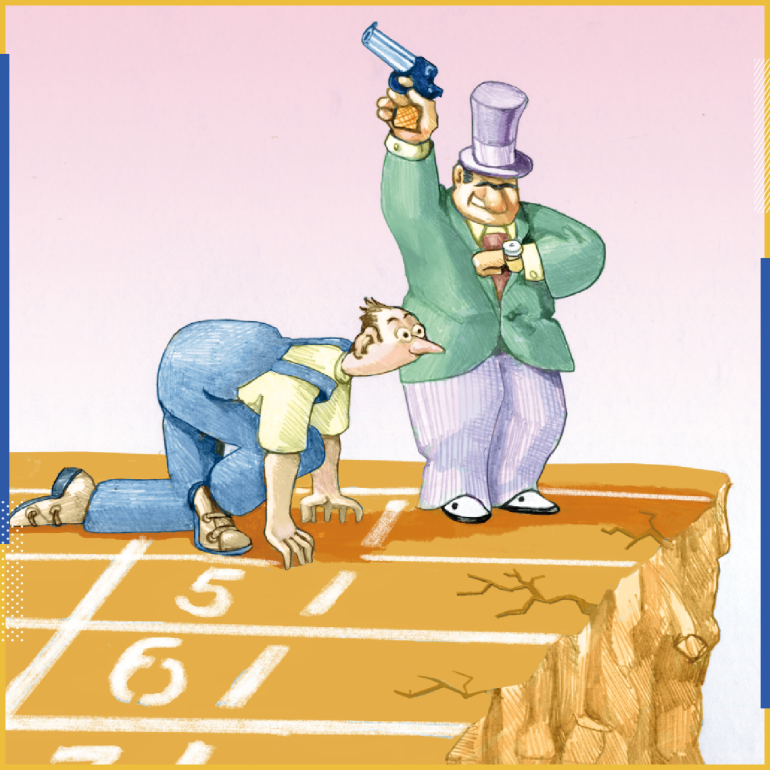

يرى "سكوت" أن ثمّة نمطا من المقاومة يستخدم الحيلة والإيهام في مقاومته قبل العنف والثورة، وأن هذا النمط يُخضِع العلاقة بين الحاكم المستبد والمحكوم المغلوب لأكثر من خطاب واحد بينهما، فثمّة وجه وثمة قناع، ومن ثم فإن لكلٍّ منهما خطابين: خطاب مُعلَن، وخطاب مستتر. أما الحاكم فخطابه المُعلَن يتملّق رعاياه ويعدهم ويمنّيهم، لأن القوة لا تحكم وحدها كما يقول "هتلر"[1]، فهي بحاجة دائمة إلى خطاب يحتوي المحكومين نفسيا ويوهمهم أن السلطة تتماشى مع مصلحتهم، بينما يُخفي المتسلط في حديقته الخلفية[*] خطابا آخر بين أنداده وحاشيته يُعبِّر عن استغلاله لهذا الشعب وما يُكنِّه على الحقيقة لهم.

على النسق نفسه يمضي المحكوم؛ خطاب مُعلَن مُبجِّل للحاكم، يُقدِّم فيه فروض الولاء والطاعة، وخطاب آخر مستتر مختلف تماما عن خطابه الصالح الودود، خطاب يمارس فيه هؤلاء المهمّشون مقاومتهم الخفية لبطش حكّامهم؛ ذلك لأن ممارسات السيطرة والاستغلال "عادة ما تؤدي إلى توليد الشتائم والإهانات للكرامة الإنسانية بشكل يُولِّد في المقابل خطابا مستترا عن الشعور بالمهانة"[2]، هذا الخطاب لا يعتمد على المباشرة والوضوح اللذين يقوم عليهما خطاب العلن الذي يُرضي الحاكم، بل إن قوامه الأساسي هو التمويه والتورية والاختباء خلف الكنايات والمجازات التي لا يستطيع الحاكم فكّ شفراتها في الغالب أو معاقبة أصحابها بجرائم بيّنة.

هكذا خلص "سكوت" إلى أن المحكوم "يعيش ما يُشبه انفصاما، أو أنا مزدوجة: أنا حقيقية، وأخرى مزيفة تؤدي دورا في مسرحية السياسة، فتنتشي الأولى بمراقبة أداء الثانية، ومدى فعاليتها في استعمال القناع"، القناع الذي يتزايد سُمكه اطرادا مع تزايد حِدَّة القمع أو تضييق المساحة الآمنة للمحكومين. إن المحكوم، حسب "سكوت"، يحرص حرصا شديدا على الحفاظ على الحبل السري بين الخطاب المستتر والخطاب المُعلَن، لأنه إذا انقطع سيُشكِّل خطرا على حريته أو وظيفته وربما على حياته. ومع ذلك، فإن الحاكم يبحث دائما عن المستتر الذي يظهر في ثناياه مهما أضمره المحكوم"[3].

فخلف الإيهام والتلميح، والغمز واللمز، والنكت، والأغاني، والقيل والقال، والتنكر، والخدع اللغوية، والمجازات، والتعبير التعريضي الملطف والحكايات، والإشارات الشعائرية، والشفرات، وحتى الأساطير، خلف كل هذا يتحصّن الخطاب المستتر للمقهورين لئلا يكتشفه الحاكم، سواء من خلال منطوقه المعلن أو الوسائل الاستخباراتية التقليدية. هذا التحصين يكون بسُبل عِدّة، منها اختيار أماكن بعيدة عن عين الحاكم للتجمع، أو تمويه الأماكن القريبة، أو غير ذلك من الوسائل المادية، غير أن الوسيلة الأهم -حسب "سكوت"- كانت دائما في إخفاء الخطاب في صورة لا يعيها إلا أفراد المقاومة، والتي أخذت العديد من الأشكال على مر العصور.

في كتابه "ساخرون وثوّار"، ركّز الباحث "محمد حسام الدين" على واحد من أشهر الأنماط المستخدمة في المقاومة بالحيلة: السخرية، "حيث يرى أن ثقافة المقاومة ليست حالة تستدعيها المجتمعات والشعوب في ظل الاحتلال فقط، إنما هي حالة اجتماعية ثقافية، تتعامل مع جميع شؤون الحياة والمواقف، وهي مورد اجتماعي بالغ الثراء تحافظ به المجتمعات على حريتها وحقوقها العامة، وتحمي بها العدالة والإصلاح، وتقاوم الفساد والاستبداد"[4]، أو بتعبير أحد العبيد الجاميكيين: هي "ضربة عنيفة مستقيمة بعصا عوجاء"[5].

فالسخرية -كما يراها- تؤدي بتراكمها الكمي إلى ظهور الفعل الكيفي في صورة المقاومة، التي تتحوَّل بدورها إلى الفعل المفارق النوعي وهو الثورة. وقد ظهر الخطاب الساخر -في هذا السياق- "امتدادا لفكرة المقاومة السلمية غير العنيفة للقهر السياسي، وهو أمر اعتاد أن يلجأ إليه الشعب المصري عبر تاريخه القديم والوسيط والحديث والمعاصر في مواجهة السلطات الغاشمة"[6]. وبهذا الارتباط بين الكوميدي والتراجيدي "كانت السخريةُ دائما فعلَ تمرد؛ بحيث تتيح للموقف الجاد أن يجد مكانه في قلب الموقف الساخر، مضحكا ومبكيا في آنٍ واحد"[7].

هذا ما تؤكده الباحثة "منة الله الحريري" التي تصف هذا الأمر بعبقرية الترميز، فالرموز التي يصنعها المعارض الساخر "تحمل الرأي الحقيقي الذي يريد أن يقوله، أو تضع يدها على مواضع ما ينبغي تصحيحه"، ومن ثم يلجأ إلى الترميز لتغليف رأيه "بأقنعة لغوية أو كاريكاتورية أو أي شكل من الأشكال، عبر ذكائه في استغلال المُتاح لاختراق غير المُتاح، وتوظيف المسموح للنفاذ إلى المناطق المحرّمة الممنوعة". وذلك كله لإحراج "السلطة التي وسّعت من مساحة الممنوع… ومن هنا، فالسخرية لا تتضمن فقط إتاحة المساحة الكافية للمكبوت أن يظهر ويقاوم الضغوطات الخارجية، بل تتضمن أيضا ذكاء في الشكل الذي تظهر به"[8].

وتُردف الباحثة المصرية أن أوّل ما يُميِّز السخرية السياسية أنها مُوجَّهة سياسيّا، فهي تختلف عن السخرية المقصود بها إضحاك الناس والتندُّر اليومي على الأحوال المعيشية. وهو ما يختصره ببلاغة شديدة قول الأديب غسان كنفاني عن هذا النمَط من السخرية إنه ليس "تنكيتا ساذجا على مظاهر الأشياء، ولكنها تشبه نوعا خاصّا من التحليل العميق"[9]، فهي تحمل مضمونا يتعلّق بالنظام القائم والسياسة الواقعة في بلد أو آخر.

كما أن هذه السخرية، بحسب "الحريري"، تتفادى القيود وتتخطى العقبات وتفتح أبوابا للبهجة كانت موصدة دوننا، بالإضافة إلى كونها أكثر مرونة في الانتشار والتداول في الوسط الذي يؤمن بمضمونها ويريد أن يسلك طريقا أكثر أمانا، وذلك بسبب تخفّيها واستعصاء محاصرتها، فهي تسعى لأن يبقى ظاهرها الذي يمكن المحاسبة عليه في إطار القانون المسموح به؛ أي إنها النص المفتوح القابل للتأويل في أكثر من اتّجاه بحسب المتلقّي. كما أن هذا النمط يعرّي المستبد ولا يجعله مَهيبا[10]، وهذه غاية للمقاومة في حد ذاتها.

في سياق رده على تساؤل مفاده: لماذا كان الإبداع الأدبي في فترة الستينيات بمصر أكثر غزارة منه في فترة السبعينيات، مع أن هامش الحرية خلال الأخيرة كان أكبر، والأدب يحتاج إلى مناخ حر؟ قال نجيب محفوظ: "إن المبدعين في السبعينيات كانوا أحرارا في أن يقولوا ما يشاؤون في أحاديثهم ومقالاتهم، وهو ما جنى على الجانب الإبداعي لديهم، حيث لم تكن أمامهم تحديات كتلك التي وجدت في الستينيات، والتي قادت إلى إنجاز الأعمال الإبداعية، بما فيها من رموز وإسقاطات للتعبير عما يريدونه"[11].

تلك الإجابة التي تدفعنا للسؤال: هل يحتاج الإبداع الأدبي إلى الحرية أم نقيضها؟! فإجابة محفوظ -كما يرى الكاتب "عمار حسن"- تُقدِّم الأدب بوصفه نوعا من المقاومة بالحيلة للقهر الذي تمارسه السلطة على الجماهير، أو مجالا لتنفيس المثقف عما يُكنّه في ضميره تجاه السلطة ولا يستطيع أن يقوله بشكل مباشر خوفا من المساءلة.

ومن ثم يلجأ إلى الرمز وتغيير ملامح الشخصيات وإضفاء بعض الخيال على الأحداث، أو "العودة إلى وقائع تراثية وإسقاطها على الحاضر في ثوب قصصي، أو صناعة بطل منقذ يقفز فوق الواقع المتردي ويأخذ بيد الناس إلى مجتمع أفضل، حتى تكون مقاومته أكثر أمانا في مواجهة القوانين؛ لأن المقاومة بالحيلة تواجه الإذلال والحرمان والإهانات بتطوير ثقافات مستورة تَعِد بمستقبل أفضل". هنا يصبح الأدب شكلا من أشكال المقاومة بالحيلة، خاصة حين يلتحف بالرمز، ويبتعد عن المباشرة"[12].

وكما السخرية، فإن الأدب يستمد سُلطته من صعوبة السيطرة عليه، وعلى قول برتولد بريخت "لا يمكن للسلطة السياسية أن تستولي على الأعمال الإبداعية كما تستولي على المصانع، كذلك لا يمكن الاستيلاء على أشكال التعبير الأدبي كما يُستولى على الرخص والتصاريح". كما أن الأدب، في النهاية، هو نوع من الخطاب الذي يُنازل خطاب السلطة، في إطار المساحة التي تقاوم فيها سلطة المعرفة، بكل مقوماتها التي عرضها المفكر الفرنسي ميشيل فوكو، السلطة المادية التي تضغط في اتجاه إخضاع الإنسان لمنطقها ومصالحها[13].

فكل نص أدبي حقيقي على حد تعبير "أدونيس" هو بمنزلة "حرب أو هجوم"[14]؛ فإذا كانت مهمة المقاومة "أن تفجر الواقع السياسي والاقتصادي وتغيّره، فإن مهمة الشاعر العربي الثوري هي أن يفجر نظام اللغة (الثقافة – القيم) السائد ويغيره"[15]. فالمقاومة، كما ترى الكاتبة "سهام أبو العمرين"[16]، هي فعل وجودي يرتبط بصراع الإنسان من أجل البقاء والحفاظ على ذاته وهويته تجاه الأخطار المحدقة به، وأن هذا الصراع هو الذي شحذ عقل الإنسان لابتكار الفنون.

كما ترى أن تلك الفنون هي الوسائل التي تحايل بها الإنسان الأول على مخاوفه؛ فعمر المقاومة من عمر الإنسان على البسيطة، فهي في فطرة الإنسان الحر، وسمة من سماته الأساسية التي لا تنفك عنه طبيعيّا، فالإنسان يقاوم لا إراديّا أي مسلك عدائي تجاهه بأن يتخذ وضعياته العفوية للدفاع عن ذاته وعمّن حوله، فمن فقد مقاومته واستسلم للآخر كأنما فقد عزته وإنسانيته[17]؛ حتى لو كانت تلك المقاومة محض حيلة يتوارى خلفها المقهور.

_______________________________________________________________

هوامش

- الحديقة الخلفية: مصطلح يرمز به إلى المجال السري؛ حيث تُمارَس الأمور المحبذ إخفاؤها.

المصادر

- Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action .

- جيمس سكوت، المقاومة بالحيلة.. كيف يهمس المحكوم من وراء الحاكم.

- سعيد السالمي، التمرد الناعم على ضوء أطروحة عالم السياسة الأمريكي جيمس سكوت.

- محمد الحمامصي، الخطاب الساخر امتداد لفكرة المقاومة السلمية غير العنيفة للقهر السياسي.

- جيمس سكوت، المقاومة بالحيلة.. كيف يهمس المحكوم من وراء الحاكم.

- محمد حسام الدين، ساخرون وثوار.

- مهند نجار، السخرية بوصفها مقاومة سياسية.

- سيف عبد الفتاح، في السخرية حتف المستبد.

- غسان كنفاني، فارس فارس.

- سيف عبد الفتاح، في السخرية حتف المستبد.

- عمار حسن، التحايل السياسي في التراث العربي.

- عمار حسن، السلطة السياسية والأدب.. أي علاقة بينهما؟

- المصدر نفسه.

- أدونيس، زمن الشعر.

- المصدر نفسه.

- سهام أبو العمرين، الأدب والمقاومة.

- المصدر نفسه.