تجارة الدوبامين.. كيف باعت لنا الشركات الكبرى سعادة زائفة بمليارات الدولارات؟

في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عام 2014م برز الراهب البوذي الفرنسي ماثيو ريكارد، الذي يُوصف في وسائل الإعلام بأنه "أسعد شخص في العالم"، بشكل يدعو للاستغراب في المؤتمر. جرت العادة حينئذ أن يتناول المنتدى مسائل اقتصادية بحتة، إلا أن هذا العام شهد عرضا لتقنيات الاسترخاء ومسائل تتعلق بالصحة العقلية والبدنية داخل الاجتماعات الخاصة بالمنتدى، ولم تكن مسألة السعادة وحدها مجرد مناقشة عابرة أو جلسة سريعة، بل تم تخصيص 25 جلسة كاملة لمناقشة مسائل "السعادة" خلال المؤتمر. كان هذا الحدث غريبا، فلماذا يتناول مؤتمر اقتصادي قضية معنوية خالصة مثل قضية "السعادة"؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، ولفهم مدى الغرابة في هذا الأمر، يمكننا النظر سريعا إلى طبيعة مناقشات المنتدى منذ تأسيسه، فقد انطلق المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عام 1971م، ومنذئذٍ صار اجتماعه الذي ينعقد سنويا في دافوس (Davos) بمنزلة المؤشر الأوضح لروح الاقتصاد العالمي في أي وقت من الأوقات. ففي سبعينيات القرن الماضي، انصبت اهتمامات المنتدى على آليات تجاوز تدهور نمو الإنتاجية في أوروبا، أما في الثمانينيات فقد أصبح شغله الشاغل إزالة قيود السوق بعد تهاوي الاتحاد السوفيتي. ثم في التسعينيات برز الابتكار والإنترنت وصار محور اجتماعات المنتدى، وبحلول العقد الأول من الألفينيات بدأ المنتدى في تبني اهتمامات أكثر "اجتماعية". وفي السنوات الخمس التي تلت الانهيار المصرفي في 2008م تركز المجلس على كيفية استعادة حالة الانتعاش الاقتصادي قبل حالة الكساد الأخيرة.

وعليه فإن التركيز على قضية "السعادة" عام 2014م يعكس لنا صورة التوجهات الاقتصادية الكبرى حاليا، وهو الأمر الذي يمكننا ملاحظته في بعض السياسات الحكومية مؤخرا، فمثلا في عام 2010م، قامت الحكومة البريطانية بافتتاح "وحدة الدراسات السلوكية" التي تبحث في كيفية تغيير أنماط سلوك المواطنين للحصول على حياة أفضل ثم تعمل على دمج هذه النتائج مع صنع السياسات الحكومية في بريطانيا، وقد بلغ النجاح بهذه المؤسسة إلى حدّ أن الحكومة قامت بخصخصة جزء منها لتقوم بوظيفة الاستشارة إلى مختلف الحكومات في العالم[1]. كما يذكر الكاتب السعودي عبد الله الوهيبي أنه في فبراير/شباط 2016م، "أعلنت دولة الإمارات إنشاء وزارة للسعادة، كاستجابة للموضة العالمية التي تستهدف إدراج مفهوم السعادة العمومية في البرامج السياسية"[2].

لا تنشأ هذه المؤسسات المستحدثة دون سابق إستراتيجية توظف النفسي في الاقتصادي والاقتصادي في السياسي، كما يوضح لنا ويليام ديفينز في كتابه "صناعة السعادة: كيف باعت لنا الحكومات والشركات الكبرى الرفاهية؟" بأن جميع هذه المشاريع السياسية تحتوي في جوهرها على فكرة واحدة فقط: أنه بالإمكان أن يتم توجيه سلوك المواطن ونشاطه نحو أهداف تم رسمها بواسطة قوى النخبة، بدون الحاجة إلى قمع قسري أو نزع للديمقراطية[3].

ويستكمل ديفيز قائلا بأن السبب الأول لمشكلة البؤس والاكتئاب العالمية يتعلق بطبيعة الرأسمالية، ويستشهد بمقولة أحد الحاضرين في اجتماعات دافوس 2014م حين ألقى تعقيبا حوى من الحقيقة الكثير حيث قال فيه: "لقد صنعنا المشكلة التي نحاول الآن حلها". فنظرا لنمط الحياة الاستهلاكي الحديث أصبحت مشاكل مثل المعاناة والقلق والاكتئاب والرغبة اللا نهائية في الاستهلاك هي مجرد نتائج للضغوط التي يتعرض لها الإنسان الحديث في حياته اليومية. فكيف عملت الشركات الكبرى على صناعة هذه الأزمة لدى الشعوب؟ وكيف يتم خداع المستهلكين بتزييف شعورهم بالسعادة من أجل تحصيل مزيد من المكاسب لصالح الشركات الرأسمالية؟!

شهوة التسوق.. هوس الشراء

تم افتتاح أول "سوبر ماركت" في العالم عام 1852م في باريس[4]، وقدم النشاط الذي نعرفه باسم "التسوق"، قد يبدو التسوق مجرد نشاط ممتع أو وقت عابر في المجمعات التجارية والأسواق، لكنه قد يصبح من الخطورة إلى حد أن يصبح "إدمانا"، تماما كإدمان القمار، أو إدمان الجنس، أو إدمان الإنترنت. وهي أنواع من الإدمانات لم تظهر إلا في عصر النيوليبرالية، أي منذ السبعينيات فصاعدا. ويُعرف اضطراب هوس الشراء بأنه "التكرار المستمر لسلوك شراء السلع بغض النظر عن النتائج المضرة لهذا السلوك مثل الصعوبات المالية والمشاكل الأسرية"[5].

لم يتم إدراج اضطراب هوس الشراء في قائمة الأمراض النفسية حتى الآن، ولا أحد يعلم السبب الحقيقي وراء ذلك، لكنه بالتأكيد ليس سببا عقلانيا خالصا، فالشركات الكبرى ستخسر كثيرا إذا ما تم إدراج الاضطراب كمرض حقيقي، ومن ثمّ فإنها ستلجأ إلى لوبيهات وجماعات ضغط لمنع ذلك من الحصول. يمكننا ملاحظة هذا التوجه نحو السيطرة على أدمغة وعواطف المستهلكين مما حدث في عام 2013م، عندما أصدرت الجمعية الأميركية لعلم النفس (American Psychiatric Association) النسخة الخامسة من دليل الأمراض النفسية، يُمثّل هذا الدليل المرجع العلمي الأهم في العالم حول الأمراض النفسية وكيفية رصد أعراضها وعلاجها.

ففي ذلك العام، تلقت الجمعية تمويلا يُقدّر بـ 50 مليون دولار لإعداد هذا المرجع، لكن المفاجأة أن نصف هذا المبلغ جاء من شركات الأدوية، والأدهى من ذلك أن 8 من أصل 11 شخصا، الذين كانوا في لجنة تشخيص الأمراض المخصصة لكتابة المرجع، كان لهؤلاء الـ 8 أشخاص علاقات مباشرة بمؤسسات الصيدلة والأدوية[6]. إن هذا يعني بشكل صريح أن الطرق التي نصف بها أنفسنا ونصف أمزجتنا النفسية يتم تشكيلها بواسطة المصالح الاقتصادية لشركات الأدوية الكبرى، لا بواسطة الحقائق العلمية المجردة[7].

على أي حال، لم يكن من المألوف قبل ظهور فكرة "السوبر ماركت" أن يتم فصل السلعة عن منتجها ثم عرضها في مكان آخر منفصل تماما عن مصدر إنتاجها[8]. ومنذئذٍ تغيرت وظيفة السلعة في الأسواق الرأسمالية، فبدلا من الوظيفة التقليدية للمنتجات، أي تغطية الحاجيات الأساسية للإنسان، "أصبحت الرأسمالية ساحة للخبرات النفسية، فقد أصبحت السلع المادية مجرد دعائم لإنتاج المشاعر، وتوسع مفهوم السلعة لتصبح أي شيء يجلب المتعة أو يطرد الألم"[9].

تَشكّل مفهوم التسوق في هذا الإطار الجديد، واستهدف المستهلكات النساء بشكل خاص، حيث يُشكّلن ما يقارب 90% من زبائنه الأساسيين[10]. وبحسب إحدى الدراسات على المواطنات في دول شرق أوروبا، تنفق الفتيات نحو 80% من مرتباتهن على شراء الملابس والإكسسوارات التي تتجاوز مقدرتهن الشرائية رغم أنهن لن يستخدمنها في المدى القريب[11].

توسع نشاط التسوق بشكل دراماتيكي في العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات في بناء المجمعات التجارية التي وصفها الفيلسوف الألماني والتر بنجامين بـ"مدينة أحلام الرأسمالية". كما تذكر أنكا بوسكا الباحثة بجامعة لندن أن المجمعات التجارية تقدم ذروة الخبرة التي يمكن أن يحصل عليها المرء حتى يكون "غربيا"، من خلال إتاحة الفرصة أمام المستهلك للوصول إلى أي شيء يتم إنتاجه في العالم[12]. توفر مراكز التسوق والمحلات التجارية الكبيرة في هذا السياق فرصة ذهبية للسعادة أمام المستهلكين، بفضائها الواسع وديكورها الأنيق ومحلاتها المبهجة، كل ذلك عزز ثقافة الاستهلاك في مجتمعات الانفتاح الرأسمالي وكرّسها لدى الوعي الجمعي للشعوب.

ثقافة الاستهلاك: من الفائدة العملية للسلعة إلى إشباع رغبتك الداخلية

قبل العام 1870م كان ما يتحكم في أسعار السلع هما العمالة والمصنع، حيث كان المنطق السائد هو إنتاج السلع العملية ذات الفائدة المباشرة، والإعلان عنها طبقا لخصائصها فحسب دون أي حواشٍ عاطفية. كان التركيز في إستراتيجيات التسويق المختلفة منصبا على صفات السلعة ووظائفها المحدودة فحسب، وليس على الفائدة المعنوية التي تعود على المستهلك إذا اقتناها.

تغير هذا الوضع بشكل دراماتيكي مع بدايات القرن العشرين وأصبحت رغبات المستهلكين هي مفتاح السوق الرأسمالي الجديد، فبسبب تضخم الإنتاج وزيادة الفائض عن حاجات المواطنين، حاولت الشركات البحث عن طرق جديدة لدفع المواطنين إلى شراء منتجاتهم، أو بصيغة أخرى: حاولت الشركات "خلق" احتياج المواطنين، ومن هنا ظهرت فكرة استغلال العاطفة في التسويق، الأمر الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1930م فصاعدا، منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، اعتمدت الشركات الكبرى على ربط المنتجات والسلع برغبات المستهلكين العاطفية ومشاعرهم الداخلية، ومضى عصر التسويق للمنتجات الذي كان يركز على فاعليتها وكفاءتها ومميزاتها العملية فحسب[13].

عبّر المصرفي بول مايتزر، مدير إحدى الشركات الأميركية، عن هذه الثقافة الاستهلاكية الجديدة بقوله: "لا بد أن نحوّل الولايات المتحدة الأميركية من ثقافة الاحتياجات إلى ثقافة الرغبات.. لا بد أن يتمرن الناس على أن يرغبوا، أن يحتاجوا إلى أشياء جديدة حتى قبل أن يتم استهلاك الأشياء القديمة بالكلية. لا بد أن نُشكّل عقلية جديدة في أميركا. لا بد لرغبات الإنسان أن تغطي احتياجاته"[14].

— David Ovenden (@davidovenden101) July 25, 2018

وفي كتابه "اللاوعي والعلامات التجارية: كيف يمكن لعلم الأعصاب أن يمكّن ويلهم التسويق" يضع المؤلف الأميركي دوجلاس فان برايت حقيقة يقوم عليها علم التسويق في العصر الحديث، إذ يشير إلى أن العواطف هي هدف إستراتيجيات التسويق الأساسي، ويمدح هذا التوجه قائلا بأن: "العواطف لا تعيق القرارات، وإنما تُشكّل الأساس الذي يتم بناؤها عليه"[15]. وهو الأمر الذي يؤكده أنطونيو داماسيو، أستاذ علم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، عندما يخبرنا أن العواطف مكوّن أساسي من مكونات أي قرار يتخذه الإنسان، مهما كانت درجة العقلانية التي يبدو عليها القرار[16].

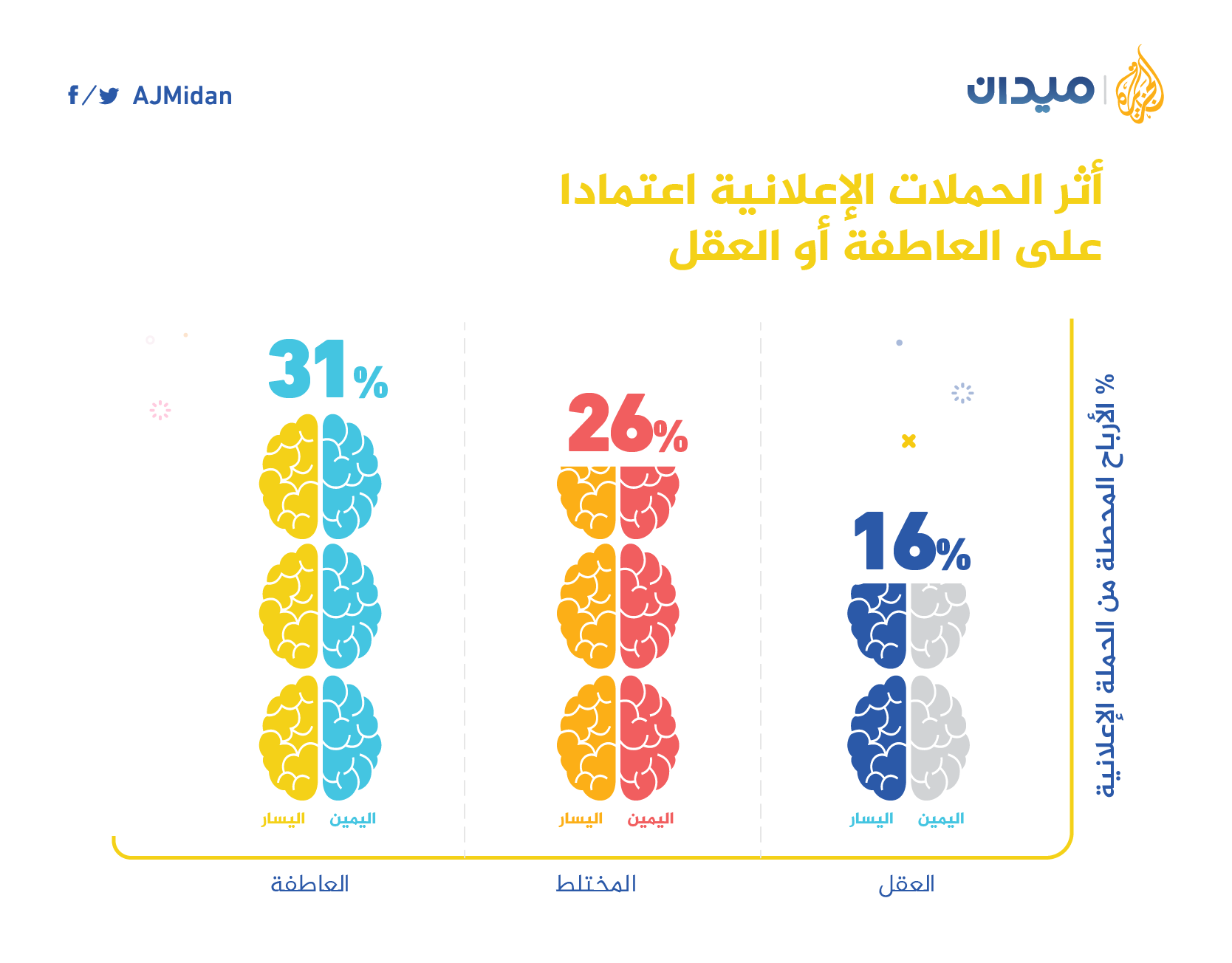

وبلغ نجاح هذه الفكرة إلى أنه ما بين 1400 حملة إعلانية شملتها إحدى الدراسات، تبين أن الإعلانات التي خاطبت عواطف المستهلكين حققت نجاحا يساوي ضعف نجاح الإعلانات التي خاطبت العقل والمنطق. (31% للعاطفة مقابل 16% للعقل)[17].

على هذا الأساس، تحرص الشركات على تخليق حاجات المستهلكين باستمرار دون توقف عبر القصف الدائم لعواطف المستهلكين ومشاعرهم لا لمنطقهم أو عقلهم، وهذه العملية هي وقود النظام الرأسمالي في الواقع، فتوقف الحاجات يعني توقف حركة السوق وإفلاس النظام الرأسمالي برمته، كما يؤكد ويليام ديفيز قائلا: "تكمن خدعة التسويق في الحفاظ على توازن دقيق بين السعادة واللا سعادة، بين المتعة والألم. لا بد للسوق أن يصمم كمساحة يمكن للرغبات فيها أن تُحقق ولكن ألا يتم إشباعها بشكل كامل أبدا، وإلا فإن الجوع للاستهلاك سوف ينفد"[18].

ومن هنا أصبحت "رغبة" المستهلك هي التي تتحكم في الأسعار صعودا وهبوطا في النظام الرأسمالي، ولذلك ظهر السؤال: ما رغبات المستهلكين الحقيقية؟ ما العاطفة الأهم التي يمكن للإعلانات أن تستهدفها، وكيف يمكن للشركات قياسها؟

هرمون الدوبامين: بوابة الشركات إلى جسمك

"تقوم جميع الإعلانات على شيء واحد فقط: السعادة"

دون دريبر، في إحدى حلقات مسلسل "Mad Men"

يشير محمد حماد، وهو مؤسس إحدى الشركات الإعلانية بالإمارات، إلى أن أغلب إعلانات اليوم توجه إنفاقها نحو إشعار الناس بالسعادة عندما يقومون بفعل أشياء غير صحية، ويضيف: "يشعر الناس بالسعادة عندما يدخنون الشيشة، ويدخنون السجائر، لكن في الوقت نفسه لا أحد يشير إلى نتائج هذه السلوكيات[19]". مَثّلت هذه الفكرة معضلة بالنسبة للشركات: فكيف يمكننا قياس أو رصد السعادة؟ وما الأمور التي يمكن ملاحظتها كمؤشرات للسعادة؟ بل ما السعادة ابتداء؟

ظلت هذه الأسئلة محل نزاع علمي كبير بدون إجابة واضحة حتى قدوم عام 1950م، فحينها هلّت أولى البشريات العلمية بترجمة نظريات السعادة واللذة إلى معادلة كيميائية: فقد تم اكتشاف هرمون الدوبامين و"النظام الكفائي" بداخل مخ الإنسان، يعني هذا النظام أن الإنسان تتحكم فيه سعادته وآلامه، مكررا الأفعال التي تفرز الدوبامين (ويطلق عليه هرمون السعادة) ومتجنبا للأفعال التي تتسبب في ألمه، الأمر الذي أثار نهم الاقتصاديين: فهل يمكن للقيمة في الحقيقة أن تكون مادة كيميائية مزروعة داخل أمخاخنا؟[20] أو بصيغة أخرى: هل يمكن وضع الدولارات في جهة، وهرمون السعادة في كفة مقابلة تساوي كمية الدولارات؟

يمكننا النظر إلى شركة "معامل الدوبامين" (Dopamine Labs) كمثال على دور الشركات الرأسمالية في هندسة رغبات المستهلكين، فهذا المعمل الذي يبلغ رأس ماله نحو مليون دولار يهدف إلى إدماج التطبيقات على الهواتف الحديثة مع كيمياء المخ وتحديدا مع هرمون الدوبامين، عبر سلسلة معقدة من الذكاء الاصطناعي وأكواد البرمجة، والغرض أن تطول مدة استخدام المستهلك للتطبيق.

ولا يخفي أحد أعضاء مجلس إدارة المعمل هذا الهدف، إذ يصرح بوضوح أنه أصبح سعيدا عندما وجد مجموعة من الخبراء في علم الأعصاب الذين يمتلكون معرفة في كيفية تطبيقه في عالم اليوم، ويضيف قائلا: "أعتقد أن هرمون الدوبامين يمكنه أن يصبح أداة رئيسية في العديد من التطبيقات، وأنا سعيد لأني استثمر في هذا المجال وأساعد على نموه"[21].

التكنولوجيا تخترق سعادتنا!

أثبتت العديد من الدراسات أن التعرض إلى التكنولوجيا يقلل من قدرتنا على التعاطف تجاه الآخرين[22]، ووفقا لدراسات أخرى فإن استخدام مزيد من التكنولوجيا يعني قراءة أقل للكتب[23]. وحتى لو كان الكمّ الذي نقرؤه على الإنترنت أكبر من الكمّ الذي نقرؤه في الكتب الورقية، فإن ما نقرؤه في الكتب الورقية يمكننا تذكره بسرعة وبشكل أقوى مما نقرؤه على الإنترنت[24]. لكن لماذا هذا التمسك الشديد بالإنترنت؟ لماذا لا نستطيع الانفصال عنه ونحرص على البقاء دائما متصلين به؟! دائما ما تُلقي علينا وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media) بوعود تبشرنا بمزيد من السعادة عبر الاتصال مع الأصدقاء والعائلة، الأمر الذي يبدو أن فيسبوك مثلا يوفره بالفعل، فهو يعتبر مصدرا غير محدود لتغطية الاحتياج الإنساني للتواصل مع الآخرين.

لكن على النقيض من هذه الادعاءات، أظهرت إحدى الدراسات أن استخدام المستهلك لموقع فيسبوك يؤدي في غالب الأحوال إلى تضعيف علاقاته الاجتماعية بدلا من تقويتها[25]. كما تظهر دراسة أخرى أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تضيف إلى الذات شعورا بالريادة أو الحماس، بل على العكس تماما، فهي تجعل المستهلك يشعر بالحزن وعدم الرضا، ويفقد تدريجيا شعوره بالسعادة، بسبب المقارنات التي يعقدها المستهلك بين ذاته وبين نجاحات الآخرين والصور فائقة الجمال والإبهار التي يظهرها المشاهير لأنفسهم[26].

وفي مقارنة لافتة يقدم الكاتب والعامل السابق بغوغل، تريستان هاريس، مقارنة بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين ماكينات القمار[27] (Slot machines)، يذكر فيها أننا "عندما نفتح هواتفنا فإننا نلعب بماكينة قمار لنرى الإشعارات، عندما نسحب أصابعنا للأسفل على صفحة إنستغرام، فنحن نلعب بماكينة قمار لنرى أي الصور هي التي ستظهر لنا. وعندما نضغط على الأيقونة الحمراء لنرى الإشعارات فإننا نلعب بماكينة قمار لنرى من فعل ماذا متعلق بنا". ويعلق قائلا بأن ماكينات القمار "تُصنع خصيصا من أجل التلاعب بالمستهلك، وإرغامه على الجلوس والقمار لأطول وقت ممكن، مستخدمين بعض الحيل الكيميائية المتعلقة ببنية المخ وهرمون الدوبامين من أجل إشباع رغبات المستخدم للفوز والسعادة"[28].

أكذوبة حرية الاختيار

يخبرنا المؤلف الأميركي باري شوارتز في كتابه "مفارقة الاختيار: لماذا الكثير يعني القليل" أن الرأسمالية وفّرت لنا تنوعا هائلا من السلع ووعدتنا أن هذه السلع توفر للإنسان الحديث طيفا واسعا جدا من الاختيارات المختلفة، مما يعزز حرية الاختيار لدى الإنسان ويجعله أكثر سعادة وطمأنينة، لكن ما حقيقة هذا الزعم؟!

يشير شوارتز إلى كتابين مهمين، الأول هو "المفارقة الأميركية: الجوع الروحي في عصر الوفرة" للطبيب النفسي ديفيد مايرز، والثاني هو "ضياع السعادة في ديمقراطيات السوق" لعالم السياسة روبرت لان. يوضح هذان المؤلفان أن النيوليبرالية وفرت حرية الاختيار للشعب الأميركي بالفعل بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني كله، لكن رغم ذلك فإن معدلات السعادة الذاتية تناقصت بطريقة ملحوظة. فمنذ الستينيات حتى بداية القرن الحادي والعشرين يصدم شوارتز القارئ بالواقع المفكك للإنسان الأميركي، فقد تضاعفت معدلات الطلاق مرتين، وزاد معدل انتحار المراهقين ثلاث مرات، وتضاعفت جرائم العنف أربعة أضعاف، في حين زاد عدد المساجين خمسة أضعاف، كما تضاعف عدد المصابين بمرض الاكتئاب الإكلينيكي 3 أضعاف في آخر جيلين أميركيين[29].

كما تشير بعض الدراسات إلى أن ما يفوق ثُلث البالغين الأوروبيين يعانون من مشكلة نفسية، حتى وإن كان الكثيرون لم يجروا تشخيصا بعد[30]. وبالحديث عن العالم العربي، فإننا لا يمكننا رصد مثل هذه الإحصاءات، نظرا لتعامل الدول العربية مع الملفات الاجتماعية كملفات أمن قومي.

ثم ينتقل شوارتز إلى تفنيد الاعتقاد الشائع بأن ما "نريده" هو ما "نحبه"، أي إن رغبتنا في الشيء ستعطينا شعورا بالسعادة حال الحصول عليه. ويُشكّك شوارتز في صحة هذا الاعتقاد، فالظاهر للعيان أن الأدلة العلمية الحديثة تشير إلى غير هذا، فهي تُثبت أن ما نريده وما نحبه يتم توظيفهما بواسطة نظامين مستقلين في المخ البشري، لذلك فليس بالضرورة أن رغبتنا في الشيء تدل على أننا إذا حصلنا عليه فإنه سيمنحنا السعادة.

ويعطي شوارتز مثالا واضحا بمدمني المخدرات، إذ إن "رغبتهم" في تعاطي المخدرات أحيانا لا يعكس سعادتهم بتعاطيها، بل إنه في بعض الحالات تزول المتعة تماما من التعاطي ويصبح التعاطي لا هدف له سوى إشباع الرغبة فحسب بدون تحصيل أي متعة[31].

يبدو إذن أن السعادة لم تعد مجرد شعور داخلي خاص بك وحدك، وإنما صارت كيانا مرئيا وهدفا رئيسيا للشركات الرأسمالية الكبرى يُمكّنها من استغلالك في تنشيط حركة السوق العالمية. وتستخدم الشركات الرأسمالية الكبرى وسائل عدة لتزييف شعور السعادة عند المستهلكين، وتتلاعب بمشاعرهم وعواطفهم من أجل دفعهم إلى المزيد من الشراء، بغض النظر عن مدى فاعلية السلع المُشتراة، فالرأسمالية تخلق الحاجات عند المستهلك ابتداء، فهي التي تصنع المشكلة ثم تعد بحلها.