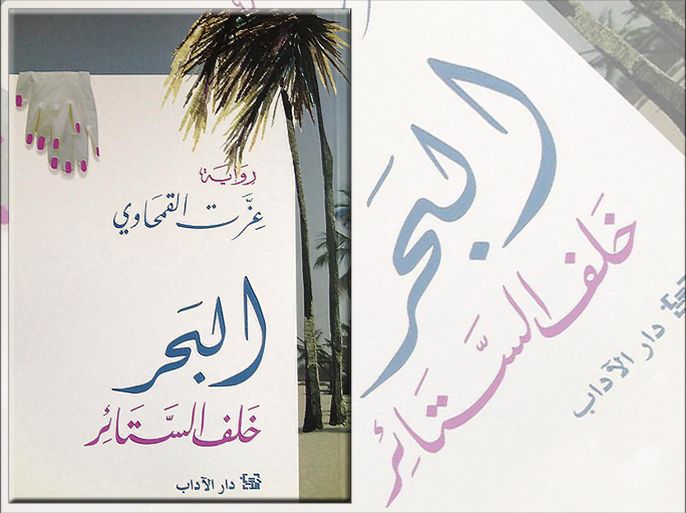

"البحر خلف الستائر".. رواية العزلة وسلطة المكان

إبراهيم الحجري-الدار البيضاء

يسعى عزت القمحاوي من خلال روايته الجديدة "البحر خلف الستائر" إلى اختراق الفضاءات الجامدة التي يضطر الإنسان للعيش فيها تحت ضغط الإكراهات الاستثنائية الاختيارية، مشخصا الحالات الشعورية والنكسات السيكولوجية التي تنتاب الفرد، وهو يروض نفسه على الالتزام بالأعراف والقوانين الصارمة التي تنظم العلاقات بين المجموعة البشرية التي تشرف على تسيير وخدمة هذه الفضاءات والناس الطارئين والعابرين لهذه الفضاءات الثابتة.

لقد فرض هذا التناول الموضوعي والاختيار الفني على الروائي أسلوبا خاصا في الكتابة انسجاما مع طبيعة الموضوع.

ولأن الرواية من حيث تشكيلها الخطابي تجنح إلى التعدد في الفضاءات والشخصيات والأزمنة والحالات والتحولات، فإن الكتابة هنا تقع بين القصة القصيرة من حيث ميلها إلى التركيز على شخوص قليلة وزمكان محدود وثابت وقصيدة النثر من حيث بلاغة اللغة، وكثافة الجمل السّردية المحمّلة بالكثير من التأشير والإحالات والإيحاء، دون أن تبتعد عن الرواية باعتبارها خطابا سرديا منفتحا على أنواع الخطاب الأخرى.

فضاء جحيمي

تدور أحداث الرواية في مكان محدود ومنعزل عن العالم. وهو عبارة عن برج زجاجي منغلق على نفسه يقع في مدينة خليجية عملاقة، كل ما فيه اصطناعي، وإن واجه البحر من خلال إحدى واجهاته المحجوبة بالستائر.

| الفضاءات بقدر ما تختلف وظيفتها تصبح من حيث أثرها السيكولوجي على ذات السارد متشابهة لأنها تفقد القدرة على منحه الفرح المعتاد الذي التصق بها خارج مثل هذا المكان المغلق |

ويخضع المكان لسلطة قوانين صارمة، خاصة على العاملين والعاملات فيه المطالبين بالاقتصاد الشديد في الانفتاح على الطارئين والعابرين لهذا البرج، مما يجعله أشبه ما يكون بالسجن فيما يتعلق بانعكاساته السلبية على نفسية السارد الذي اضطر للعيش في نفق حلزوني من الهواجس والسلوكيات المتكررة.

تقل الشخصيات المؤثثة لفضاء البرج حتى تكاد تنعدم، بل وتتقزم من خلال محدودية الحركات التي تقوم بها وتكرارية الأفعال التي تداوم على ممارستها ضمن فضاء يتضاءل كلما أطالت الشخصية المكوث فيه، حيث تصبح الأيام والليالي متشابهة بحكم أن السارد البطل يسجن في إطار مكاني يضيق به مساحة وأفقا، ولا يكاد يتجاوز الغرفة إلا ليسقط في علبة المصعد التي تلجم اللسان بخاتم الصمت والتوجس، قبل أن تكبه على وجهه في فضاء صالة الأكل التي أضحت فيها الوجبات بلا طعم.

وحتى فضاء المسبح الصناعي وصالة الرياضة لا يؤديان إلا لمزيد من قمع الفسحة التي ترغب فيها الذات وتطمئن إليها.

إن هذه الفضاءات بقدر ما تختلف وظيفتها تصبح من حيث أثرها السيكولوجي على ذات السارد متشابهة لأنها تفقد القدرة على منحه الفرح المعتاد الذي التصق بها خارج مثل هذا المكان المغلق. وفي الوقت الذي يفترض فيها أن تفرغ شحناته السالبة وتزوده بالحيوية اللازمة لتجديد طاقته، فإنها لا تفرز لديه سوى المزيد من الإحباط، والتكهرب والتهيج الغريزي الشهواني الذي يتأجج الإحساس به من فرط الفقد والحرمان واشتعال الحواس.

سرد الأعماق

إذا كان منطق الحياة يجعل الإنسان بطبعه الفطري كائنا اجتماعيا، فإن الرواية تحكم على شخوصها بسجن من نوع خاص وتلزمهم بالعيش لزمن غير معروف في مكان مغلق صنعته ابتكارات العولمة الجديدة، وفق قواعد تواصلية ملتبسة ونظام صارم الأبعاد لا يلوذ فيه الفرد إلا إلى ذاته.

| حينما يضيق المكان أفقا بالذات تتهيأ الحواس وتصبح أكثر حساسية من اللازم، فتبحث لها عن مسارب حتى ولو كانت من صميم الخيال، فتنشط الذاكرة وتبدأ في استعادة المواقف والمشاهد التي تغذي الجسد وتحد من فائض شهواته المستنفرة |

وفي غمرة عزلة خانقة اختيارية تشتعل في الجسد المكدود نار الرغبات الملتاعة التي تجابه على أرض الواقع بقوانين عقابية صارمة لا مجال فيها للتساهل والتسامح، الشيء الذي جعل إحساس ذات السارد بالفقدان والحرمان مضاعفا، وكلما هم بتقويض هذا النظام عبر اختلاس لحظات اتصالية مع نساء تؤنثن الفضاء، إما بكونهن خادمات أو طارئات (مالو الآسيوية- الفتاة السمراء- إويسا النيبالية- الفتاة الصقلية…) باءت محاولاته بالفشل بسبب عوامل ذاتية وموضوعية، فتزداد درامية المشهد الدائري الذي يكتشفُ السّارد البطلُ متأخرا أن كلّ من في البرج/السّجن يعيشهُ بشكل من الأشكال.

وحينما يضيق المكان أفقا بالذات تتهيأ الحواس وتصبح أكثر حساسية من اللازم، فتبحث لها عن مسارب حتى ولو كانت من صميم الخيال، فتنشط الذاكرة وتبدأ في استعادة المواقف والمشاهد التي تغذي الجسد وتحد من فائض شهواته المستنفرة، وتهيم المخيلة في أحلام اليقظة بينما يعالج الجسد حمى رغباته بتنشيط الرؤية البصرية، وقوة التأمل والملاحظة والحس اللغوي. وبالجملة، بدل أن يستعين الجسد على قضاء مستلزماته من خارج كيانه فإنه يعود إلى البواطن لقراءتها واستعذابها، وتلمظ ما تختزنه من ذكريات الحميمية والمتعة والفرح والأنس.

يقول السارد في هذا الصدد "كثير من الطارئين يجدون أنفسهم وسط كهف الذكريات الذي انزلقوا إليه خطوة خطوة من دون أن يتمكنوا من معرفة اللحظة التي بدأ فيها زحفهم العكسي".

وبما أن النسيج العام الذي يؤطر المسار السردي للعامل الذات يظل لولبيا يلتف حول نفسه من الغرفة إلى علبة المصعد إلى المسبح إلى قاعة الأكل إلى صالة الرياضة… فإن الطارئ (السارد) يصبح شديد الحذق في قراءة العلامات والملامح وتشمم الروائح والتقاط المهيجات وتمييز الأجناس البشرية ومعرفة اللغات وإدراك زمن الوفود ومكانه وغاياته.

إنها فلسفة الخواء تخلق لها سيكولوجيا خاصة بها وتنحت لها مسارا اعتياديا في أجندة الشخصيات التي تصبح، رغما عنها طعما مستباحا لها وبالتدريج تتنصل من إنسانيتها لتتكلس ثم تموت.

لقد شخص القمحاوي بعمق إشكالية الاغتراب الإنساني المسنودة باكتشافات العولمة التي تتفاقم بالتدريج لتجهز شيئا فشيئا على قيم التواصل والتكافل والاستئناس التي هي من طباع البشر الفطرية، مغرقة الفرد في مزيد من وحل الضيق والعزلة وعواصف الخواء الروحي.