ليست نهاية التاريخ في مصر

ضخامة الثمن

الصراع والانقسام السياسي

النظام وتحالفاته

تعاني بعض القوى الثورية في مصر من صدمة قوية جراء ضخامة الثمن المدفوع مع إصرار الحكم الحالي على سياساته الأمنية الإقصائية.

هناك بالفعل تصاعد في عنف النظام ليس فقط تجاه معارضيه، بل تجاه كل من لا يؤيد النظام أيضا، ولكن في اعتقادي أن سياسات النظام متسقة مع أهدافه، والمشكلة الأكبر هي في انقسام القوى التي تعارضه وعدم تمكنها حتى الآن -رغم حجم التضحيات وانكشاف نوايا النظام- من الاتفاق على هدف وطني جامع كما حدث عام 2010.

سأتناول في هذا المقال إيضاح ثلاثة أمور تستخدم -بوعي أو بدونه- لزرع اليأس في نفوس الناس، أملا في إطالة الصراع وترسيخ الوضع الراهن.

ضخامة الثمن

| لا تغيير بلا ثمن؛ فانقلاب 1976 بالأرجنتين خلف وراءه عشرات الآلاف من القتلى و13 ألفا من المختفين، وفي البرازيل اعتقل نحو خمسين ألفا في الشهور الأولي لانقلاب 1964 وطرد للمنفى عشرة آلاف، وفي تشيلي قتل نحو 3200 شخص واعتقل أربعون ألفا بعد انقلاب 1973 |

لا يوجد تغيير بلا ثمن، كما لا توجد انقلابات أو ثورات مضادة دون اعتقالات ونفي وإعدامات، ولا يوجد نظام واحد من أنظمة الحكم الشمولي لا يستخدم هذه الأدوات لترويع الجماهير وزرع الخوف واليأس في نفوسهم،

لكن يظل الثمن الذي تدفعه مصر الآن أقل من الأثمان التي دفعتها شعوب أخرى. هذه هي السياسة، وهذا هو ثمن أخطاء القوى السياسية، والاستهانة بكافة التحذيرات المخلصة وبتجارب الآخرين.

وتكفي الإشارة هنا إلى أن انقلاب 1976 بالأرجنتين خلف وراءه عشرات الآلاف من القتلى و13 ألف من المختفين حسب المصادر الرسمية. وفي البرازيل، اعتقل نحو خمسين ألفا في الشهور الأولي لانقلاب 1964، وطرد للمنفى عشرة آلاف. وفي تشيلي، قتل نحو 3200 شخص واعتقل أربعون ألفا بعد انقلاب 1973.

وفي الهند، انتهي صراع غاندي "غير العنيف" لأجل الاستقلال بنحو نصف مليون قتيل. وخلال أربع سنوات (1990-1994) وبعد إطلاق سراح مانديلا سقط نحو 1500 قتيل في عنف سياسي في جنوب أفريقيا. وفي كينيا، بعد الانفتاح السياسي وخلال عقد كامل قتل نحو ألفي شخص وشُرد نصف مليون. ورغم هذا، انتقلت هذه البلاد إلى الديمقراطية بنجاح لينخفض العنف بعد الانتقال.

ومن يراجع حالات التغيير السياسي يعرف جيدا أن كل الانقلابات العسكرية تصنع خصوما "إرهابيين" تبرر بهم سياساتها الأمنية. في أميركا اللاتينية كان الإرهاب هو اليسار وحركات التحرر، وإبان الاستعمار تمت "شيطنة" حركات التحرر ووصفها بالتخريب والإرهاب.

والواقع أن الإرهاب تم تصنيعه في مصر عندما تم اتخاذ قرار إقصاء الإسلاميين والمعارضين وتوريط الجيش في محاربته، ولو توقف الجيش عن إدارة الشأن السياسي وظل حارسا لمصر وانتقالها الديمقراطي، ولو ظهرت عملية سياسية حقيقية تشمل الجميع وبضوابط حقيقية، لتمت محاصرة الإرهاب وإنقاذ مصر والجيش معا. وحتى لا أتهم بالمثالية أقول إن هذا الأمر تم في دول أخرى كانت أوضاعها أسوأ بكثير.

ولا يمكن تفسير قرار العنف الرسمي إلا ببديلين لا ثالث لهما: فإما أن هناك طرفا ما يدبر للحكم ويريد عن قصد ليس فقط إجهاض الثورة والديمقراطية، بل تدمير مصر كلها وإلحاقها ببقية الدول العربية التي انهارت جيوشها، عبر إشعال حرب أهلية دموية أو حرب استنزاف في مواجهات داخلية لن ينتصر فيها أحد.

وإما أن يكون القائمون على الحكم غافلين ويظنون أنهم يحسنون صنعا، بينما هم يقودون البلاد نحو الهاوية بتجاهلهم السياق الجديد واستخدامهم كتابا ربما كان ناجحا في السابق ومع شعب لم يعرف الثورة وفي عالم مغلق تماما.

إن القمع والمحاكمات الجائرة والإعدامات لا تقيم نظاما سياسيا مستقرا، مصر الآن ليست مصر الستينيات، ولا باكستان السبعينيات، ولا تركيا الخمسينيات، والاختلاف هو أن هناك جيلا بأكمله ذاق طعم الحرية ولا يزال يريدها ولا يمكن أن يتنازل عن سعيه لها ولو فقد حياته في سبيلها. وهذا الجيل يعيش في عصر السماوات المفتوحة ومعه أدوات تواصل لم تكن موجودة في السابق.

الصراع والانقسام السياسي

من المهم أيضا فهم طبيعة الصراع، فهو ليس صراعا بين الإخوان والعسكريين ولا بين العسكريين والإسلام، وليس صراعا ضد الإرهاب، وهو ليس صراعا وجوديا صفريا.

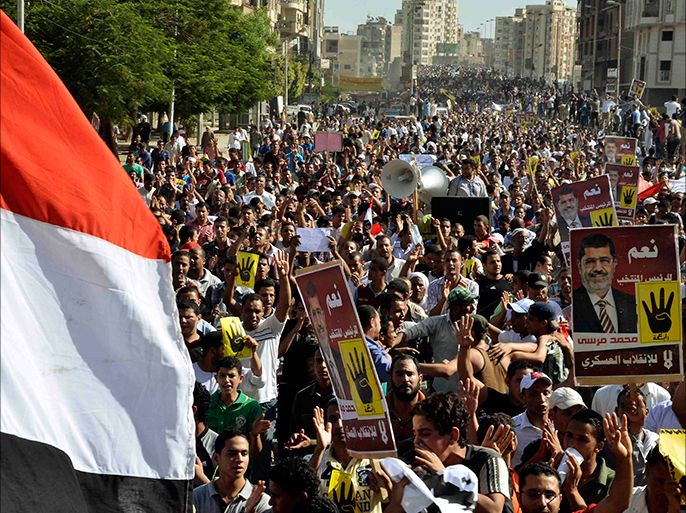

إن الصراع في جوهره -ومنذ 25 يناير- هو صراع بين ثورة يناير بكل أهدافها ومبادئها وبين خصومها الذين لهم مصلحة في بقاء دولة الفساد والمصالح الخاصة. وقد استخدم خصوم الثورة الإخوان والإسلاميين قبل الثلاثين من يونيو ضد المدنيين، ثم استخدموا المدنيين ضد الإسلاميين ومن تبقى من قوى الثورة.

| من يراجع حالات التغيير السياسي يعرف جيدا أن كل الانقلابات العسكرية تصنع خصوما "إرهابيين" تبرر بهم سياساتها الأمنية. في أميركا اللاتينية كان الإرهاب هو اليسار وحركات التحرر، وإبان الاستعمار تمت "شيطنة" حركات التحرر ووصفها بالتخريب والإرهاب |

إن من أدوات إدارة الصراع سياسة فرق تسد، والتي تستخدم الآن على أرضية محاربة الإرهاب. وبالفعل أدت هذه السياسة إلى انقسام سياسي أكثر عمقا مما كان قبل الثلاثين من يونيو، لكن لا يجب التهويل من شأنه والنظر إليه على أنه نهاية التاريخ، لأن هذا الانقسام انقسام مصطنع في الأساس، تم تصنيعه منذ اليوم الأول لثورة يناير.

لقد امتصت قوى النظام القديم الضربة، ثم وضعت خطة مضادة تم فيها استغلال قصر نظر القوى السياسية الإسلامية والمدنية، والدعم المالي الخليجي، والإعلام، وبعض مؤسسات الدولة التي فشلت الثورة في إصلاحها منذ اليوم الأول.

وهذا لا يعني التقليل من حجم الآثار السلبية التي نتجت عن هذا الانقسام، لكن مصر ليس بها -والحمد لله- لا قبلية ولا مذهبية، ومن ثم فإن هذا الانقسام السياسي قابل للعلاج متى صُحح المسار وتولت قوى وطنية حقيقية مقاليد الأمور في البلاد، وتم استخدام الإعلام من جديد لصالح الثورة.

أما الانقسام الأصعب في نظري فهو الانقسام الطبقي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب مشكلة سيناء التي تتقاطع مع غضب قطاعات كبيرة من شباب التيار الإسلامي والتحاقهم بجماعات العنف.

وتجارب الآخرين تقول إن انقسامات سياسية كانت تبدو أكثر حدة لكن أمكن تجاوزها، فهناك تجارب الشيوعيين والديمقراطيين بأوروبا الشرقية، والسود والبيض بجنوب أفريقيا، واليمين واليسار بأميركا اللاتينية. وفي كل الصراعات التي ظن أطرافها أنها صراعات وجودية صفرية لم ينته الأمر بقضاء طرف على الآخر تماما. وقد كتبت عن هذا من قبل، ولنقرأ جميعا كتب الحروب الأهلية. وبالطبع يجب توفر بعض المتطلبات لمعالجة الانقسام، أهمها ظهور نخب جديدة وامتلاكها إرادة التغيير ومهارات العمل على خلق توازنات مجتمعية قادرة على العمل وسط الجماهير وغير ذلك.

النظام وتحالفاته

النظام ليس قويا من الداخل على عكس ما يشاع، فهو يعاني من تحديات متعددة، حيث لا يمتلك أي رؤية حقيقية للحكم، ولا برامج حقيقية لإنقاذ البلاد. فمن الناحية النظرية قد ينجح حكم تسلطي جزئيا كما حدث في بعض الحالات الاستثنائية، لكن هذا لم يحدث في مصر. فأمنيا أصبحت البلاد في حرب مفتوحة في سيناء، وصارت التفجيرات يومية تقريبا، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية رغم المليارات الخليجية، وصار المجتمع أكثر انقساما، وفتحت السجون والمنافي لعشرات الآلاف، وصارت مصر فرجة العالم في أحكام الإعدام وفي تصريحات المسؤولين اللامنطقية (هناك وزير رأى أنه لا توجد بطالة في مصر، وآخر يخطط لأن تكون مصر ضمن أسعد ثلاثين شعبا على مستوى العالم خلال 15 سنة).

كما أن هناك مغالطة أخرى، وهي القول إن هناك ظهيرا شعبيا للنظام. بالطبع هناك من يؤيد النظام، لكن من المهم معرفة خريطة هذا الظهير وحجمه، فهناك أولا شريحة عادت إلى السطح بعد إجهاض الثورة، وهي التي كانت ضد ثورة يناير في الأساس، ولم يخرج أفرادها في مظاهرة واحدة ضد استبداد مبارك وفساده.

أما الشرائح التي كانت جزءا من ثورة يناير وأيدت الثلاثين من يونيو (خوفا من الإسلاميين أو اعتراضا على أخطاء الإخوان في السلطة) فأعدادها تتناقص بعد أن اتضحت حقيقة الأمور، وظهر بوضوح عداء النظام للثورة عبر سلسلة من السياسات والتشريعات والتسريبات وأحكام البراءة لرموز نظام مبارك. وهناك شرائح اختارت الصمت خوفا من قبضة النظام، وهناك آخرون يكابرون عندا. ومعظم هؤلاء سيختارون الصمت عندما يظهر حراك ثوري جديد.

أما تحالفات النظام الخارجية فليست دائمة، وهناك تغيرات إقليمية ودولية تعمل تدريجيا على تبدل المواقف. لقد أدرك الداعم الخليجي أن التهديد المباشر له ليس من الإسلاميين وإنما من الإيرانيين، كما يدرك الغرب تدريجيا أن "شيطنة الإخوان" وقتل السياسة في مصر ستكون له آثار وخيمة في المعركة ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وأخواتها، هذا بجانب صعوبة تصور استمرار ولاء الجيش في حال حدوث مزيد من التدهور السياسي والأمني.

أخيرا، هناك أمران مهمان:

| الحياد السياسي للجيش أحد العوامل الأساسية لتقوية حكم القانون ودولة المؤسسات الديمقراطية وتقوية الجيوش ورفع جاهزيتها وميزانياتها في آن واحد، ولا توجد دولة واحدة تم فيها "تسييس" جيشها ولم تسقط في حرب خارجية أو داخلية أو انهار جيشها بالكامل |

الأول: لا يمكن لنظام سياسي جاء في أعقاب ثورة شعبية كثورة يناير أن ينجح دون رؤية سياسية حقيقية تحقق مطالب الجماهير، كما لا يمكن القضاء على ثورة شعبية في عصر السماوات المفتوحة بالقمع والقتل والمحاكمات، لأن هذه الثورة قامت في الأساس احتجاجا على هذه الممارسات، وإذا عادت الممارسات ستعود الثورة، ولا سيما بعد أن عرف الشعب أنه من الممكن إسقاط الأنظمة المستبدة متى اتحد الناس ضدها.

ومن المهم أن يطلع العقلاء على فشل الانقلابات وتجارب الأرجنتين والإكوادور وكوريا الجنوبية ونيجيريا وباكستان وتشيلي وغيرها، وعلى ما تسبب فيه حكام أفريقيا العسكريون من فقر وتدمير وحروب أهلية وتقسيم.

بل ومن المهم الاطلاع على تجارب أوروبا وأميركا الشمالية، فالحياد السياسي للجيش أحد العوامل الأساسية لتقوية حكم القانون ودولة المؤسسات الديمقراطية وتقوية الجيوش ورفع جاهزيتها وميزانياتها في آن واحد، ولا توجد دولة واحدة تم فيها "تسييس" جيشها ولم تسقط في حرب خارجية أو داخلية أو انهار جيشها بالكامل.

الثاني: الأنظمة لا تنهار من تلقاء نفسها، لا بد من وجود قوة سياسية مضادة لها. والمشكلة في اعتقادي وراء إطالة هذه المشكلة ليس في مهارة النظام، وإنما في فشل القوى المعارضة له.

ولتجاوز هذا الفشل لا بد من تشكيل تكتل للقوى المعارضة يكون بديلا مدنيا حقيقيا، ويمتلك خطابا وطنيا جامعا، ويتمكن من تحريك الجماهير سلميا تجاه هدف محدد ومن تسلم السلطة وإدارة مرحلة انتقالية جديدة، ولا يمثل خطرا على البلاد ولا على وحدة المؤسسة العسكرية في الوقت نفسه.

إن مصر على موعد جديد مع التغيير، وكل جهد يقاوم تلك المغالطات ويدفع نحو التكتل يقربنا من هذا التغيير، أما الاستسلام للأمر الواقع فهو السبب الأساسي لتأخرنا وتعميق انقساماتنا.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.