أميركا والقاعدة بالساحل

علاقة معقدة

مكونات واختراق

استراتيجية مزدوجة

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، قال عضو فريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة ريتشارد باريت إنه على الرغم من أن الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة ونشطاؤه شهدت تناقصا في أجزاء كثيرة من العالم، فإن الوضع يزداد سوءا في شمال أفريقيا, وكان يقصد بذلك على وجه الخصوص منطقة الساحل الممتدة من جنوب الجزائر إلى النيجر فمالي فموريتانيا.

ولئن كان بيان الأمم المتحدة يناسب الصورة الكارثية لمنطقة الساحل والصحراء كما رسمتها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها من الدول الغربية ذات المصالح بالمنطقة، فإن الحقيقة مخالفة لذلك بشكل كبير.

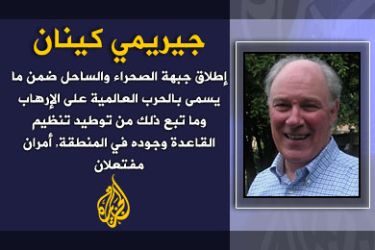

بل إن الأمر أخطر من ذلك بكثير, إذ إن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة, أمران مفتعلان. وثمة عامل مشترك بين كلتا المغالطتين وهو أن كلتيهما من صنيعة وتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام: DRS) بمعرفة وتواطؤ الولايات المتحدة, سأشرح كلا على حدة.

لقد تم التخطيط لجبهة صحراوية ضمن ما تسمى الحرب على الإرهاب, من قبل الجزائر وواشنطن في العام 2002, وبدأت عملياتها في أوائل العام 2003. ومثل خطف 32 سائحا في الصحراء الجزائرية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2003 الحادث المحوري الذي برر إطلاق هذه الجبهة الجديدة.

وبدت العملية في ظاهرها كما لو كانت من فعل المتطرفين الإسلاميين التابعين للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت قيادة عماري صيفي (الذي يعرف أيضا باسم البارا). غير أنه تبين لاحقا أن البارا كان عميلا لجهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وأن عملية "الراية المزيفة" التي نفذها تمت بالتواطؤ مع وزارة الدفاع الأميركية.

وليست فكرة اختلاق حوادث "رايات مزيفة" لتبرير تدخل عسكري بجديدة في التاريخ الأميركي. ففي العام 1962، على سبيل المثال, رسمت هيئة الأركان المشتركة الأميركية خطة وأقرتها مطلقة عليها اسم "عملية نورث وودز" دعت من خلالها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وغيرها من الجواسيس إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد مدنيين أبرياء في المدن الأميركية وغيرها وبالتالي إعطاء الانطباع بأن كوبا الشيوعية تنفذ حملة إرهاب في ميامي ومدن أخرى بولاية فلوريدا وحتى في واشنطن, وذلك بغية كسب التأييد الشعبي لشن حرب على كوبا فيدل كاسترو.

غير أن الرئيس الأميركي آنذاك جون فرانك كيندي رفض في نهاية المطاف تلك الخطة, وبعد 40 عاما من ذلك التاريخ وتحديدا في صيف عام 2002 أعدت خطة شبيهة للغاية بالخطة الآنفة الذكر قُدمت لوزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد عن طريق مجلسه الخاص بالدفاع العلمي (DSB).

وقد أوصى هذا المجلس بإنشاء "مجموعة العمليات الاستباقية الوقائية" (P2OG) وهي منظمة خاصة يعهد إليها القيام بمهام سرية تستهدف "تحفيز ردود أفعال" الجماعات الإرهابية عن طريق استفزازهم لحملهم على القيام بأعمال عنف من شأنها أن تعرضهم لـ"هجوم مضاد" من القوات الأميركية, جنبا إلى جنب مع عمليات أخرى, من خلال اختراق الجيش الأميركي للجماعات الإرهابية وتجنيد السكان المحليين، وهو ما يمكن أن يخدعهم ويدفعهم للقيام بـ"عمليات قتالية، أو حتى أنشطة إرهابية".

وقد مثلت عملية البارا في الجزائر أول اختبار "نوعي" لعمليات مجموعة العمليات الاستباقية الوقائية.

| " بالنسبة للولايات المتحدة يمثل وجود الإرهاب، ملفقا كان أو حقيقيا، في منطقة الصحراء والساحل غطاء شرعيا لإطلاق جبهة جديدة في الحرب العالمية على الإرهاب في أفريقيا. " |

علاقة معقدة

أما كيفية ودواعي تطور هذه العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وأجهزة الأمن الجزائرية فيمكن تلخيصها فيما يلي: بالنسبة للولايات المتحدة يمثل وجود الإرهاب، ملفقا كان أو حقيقيا، في منطقة الصحراء والساحل غطاء شرعيا لإطلاق جبهة جديدة في الحرب العالمية على الإرهاب في أفريقيا.

وهذا بدوره, كما أوضح العديد من المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق، من شأنه أن يبرر "عسكرة" أفريقيا (وهو ما تجلى في السماح بإنشاء قوة أفريكوم في العام 2006 وتأسيسها في العام 2008) كما يفتح الباب أمام التدخل الأميركي لتأمين مصادر النفط الأفريقية, أما بالنسبة للجزائريين فإنهم يأملون أن تمكنهم هذه العلاقة من الحصول على معدات عسكرية حديثة ذات تقنية عالية لتعزيز قدرات جيشهم المنهك, كما أن هذا يعيد الجزائر إلى مكانتها الدولية كحليف رئيسي لواشنطن في الحرب العالمية على الإرهاب.

وبعد شهرين من عملية البارا، تحدث قائد القيادة الأميركية في أوروبا (EUCOM) الجنرال جيمس جونز عن "مناطق شاسعة بجميع أنحاء أفريقيا غير خاضعة للحكومات"، مشيرا إلى أنه "أصبح جليا أن تلك المناطق تحولت إلى طرق جديدة للاتجار بالمخدرات وتدريب الإرهابيين ممثلة بذلك بؤرا لعدم الاستقرار".

وفي تلك الأثناء تطرق الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش لـ"البارا" بوصفه "رجل بن لادن في الساحل" بينما وصف نائب جونز في القيادة العليا الصحراء بأنها "مستنقع للإرهاب" وأنها "مغزوة إرهابيا" مما "يستدعي منا استنزافها", بل وصل الأمر بالجيش الأميركي إلى إنتاج سلسلة من الخرائط تصف الساحل والصحراء بـ"منطقة إرهاب".

وفي يناير/كانون الثاني 2004، تجسدت مبادرة بوش الخاصة بالساحل (PSI) في نشر قوات أميركية في موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.

وفي العام 2005 تم توسيع هذه المبادرة لتتعزز بمبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء (TSCTI) التي تشمل السنغال ونيجيريا والمغرب والجزائر وتونس, وقد تمكنت واشنطن بذلك من ربط اثنتين من أهم المناطق الأفريقية المنتجة للغاز والنفط, هما نيجيريا والجزائر، داخل ترتيبات عسكرية أمنية بتصميم أميركي.

ولعدم وجود إرهاب "حقيقي" في المنطقة، سعت الولايات المتحدة من خلال الأنظمة القمعية الحاكمة في بلدان منطقة الصحراء والساحل إلى إثارة ما أسمتهم "الإرهابيين المفترضين", فثارت الشرطة الجزائرية لاعبة دور "وكلاء محرضين" وتسببت في أعمال شغب بمدينة تمنراست وتم تلفيق تهمة قتل ضد وزير من الطوارق بالنيجر لإثارة تمرد للطوارق هناك, بينما عبَر عناصر من المخابرات العسكرية الجزائرية مصحوبين بمائة من القوات الخاصة الأميركية, نقلوا سرا في رحلة جوية من شتوتغارت إلى تمنراست, إلى شمال مالي لدعم حركة تمرد للطوارق هناك لكنها لم تعمر طويلا.

ولا شك أن فتح هذه الجبهة الجديدة في الحرب العالمية على ما يسمى بالإرهاب تولد عنه تزايد في عدم الاستقرار السياسي وانعدام للأمن في المنطقة وتفاقم للقمع الذي تمارسه أنظمة دول الساحل المدعومة أميركيا, مما أضر بالاقتصادات المحلية وبسبل عيش الناس وأدى في النهاية إلى اندلاع تمرد الطوارق في كل من النيجر ومالي عام 2007.

ومثلت حركات تمرد الطوارق دليلا على أن الاضطرابات السياسية في منطقة الساحل, خلافا للتضليل الأميركي, لا علاقة لها البتة بالتطرف الإسلامي, وإنما هي نتاج سياسة واشنطن في المنطقة وما يسميها الأميركيون "الضربة الارتدادية".

ولم يسعف واشنطن من الخروج من الإحراج الذي وجدت نفسها فيه نتيجة تمرد الطوارق، إلا بزوغ اسم "القاعدة" في المنطقة. ففي يناير/كانون الثاني 2007 غيرت الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي فقدت أهميتها -تقريبا- في المنطقة منذ عملية البارا، اسمها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

| " تبرز اليوم في قاعدة المغرب الإسلامي ثلاثة "مكونات": "القاعدة الحقيقية" وهي عبارة عن الخلايا التي أنشئت من قبل جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وخلايا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي كانت مخترقة من قبل هذا الجهاز، والقاعدة في الصحراء والساحل (أضفت هذا المكون الثالث). " |

مكونات واختراق

وتبرز اليوم في قاعدة المغرب الإسلامي ثلاثة "مكونات": "القاعدة الحقيقية" وهي عبارة عن الخلايا التي أنشئت من قبل جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وخلايا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي كانت مخترقة من قبل هذا الجهاز، والقاعدة في الصحراء والساحل (أضفت هذا المكون الثالث).

أما في حالة القاعدة في الصحراء والساحل أو "إمارة الصحراء", فيصعب التمييز داخلها بين المكونين المذكورين آنفا, فجميع قادة إمارة الصحراء أي عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. وقد كان عبد الحميد أبو زيد الرجلَ الثاني في الجماعة السلفية للدعوة والقتال عندما نفذت عملية 2003 بقيادة البارا، وهو اليوم أهم عملاء دائرة الاستعلام والأمن الجزائري في المنطقة.

كما كان جوادي هو الآخر عضوا في فريق البارا، في حين تميزت علاقة بلعور بهذه الدائرة بـ"استقلالية أكبر". وباختصار، فإن إمارة الصحراء ليست إلا مظهرا جديدا يتجلى من خلاله نجاح هذه الدائرة الاستخباراتية في إنشاء الجماعات الإسلامية "الإرهابية" والتسلل إلى صفوفها.

ففي تسعينيات القرن الماضي, لم يكن قادة الجماعة الإسلامية الجزائرية المسلحة خاصة جمال زيتوني وعنتر الزوابري إلا عميلين لدائرة الاستعلام والأمن الجزائرية. أما بالنسبة للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أنشئت على أنقاض الجماعة الإسلامية المسلحة فإن قائدها حسن حطاب يعيش الآن تحت حماية هذه الدائرة الاستخباراتية، في حين أن عملاء من أمثال البارا وعبد الحميد أبو زيد استمروا في نهجهم التقليدي.

ومنذ العام 2008 تم اختطاف 15 من الغربيين رهائن، إما مباشرة من قبل إمارة الصحراء أو من قبل عصابات إجرامية محلية تسلمهم فيما بعد لإمارة الصحراء, وقد سقط جلهم في يد عبد الرحمن أبو زيد, وقد قتل واحد من هؤلاء بينما لا يزال ثلاثة رهن الاعتقال وقد أفرج عن الباقين, ربما مقابل دفع فدية عن كل واحد منهم.

ومنذ الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 عن تحطم طائرة مخدرات من نوع بوينغ قادمة من أميركا الجنوبية في شمال مالي، تكثفت دعاية أجهزة المخابرات ووسائل الإعلام الغربية حول دور تنظيم القاعدة بالصحراء والساحل في ازدهار تجارة الكوكايين في الصحراء.

ورغم أن هناك بالفعل شبكة من العلاقات بين مهربي المخدرات وتنظيم القاعدة بالصحراء والساحل, فإن أجهزة الاستخبارات الغربية فشلت في الإشارة، صراحة عند تقديمها لملخصات إعلامية أو تسريبها معلومات إلى وسائل الإعلام، إلى أن قادة تنظيم القاعدة بالساحل والصحراء والضالعين في عمليات تهريب المخدرات إما يحظون بحماية جهات في مستويات عليا من هرم السلطات الأمنية في البلدان المعنية، أو هما مرتبطان فعليا بشكل وثيق بتلك الجهات وخاصة دائرة الاستعلام والأمن بالجزائر وإدارة الأمن المالية.

ولا شك أن أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية وغيرها من أجهزة الاستخبارات الغربية مطلعة بشكل جيد على الكيفية التي شيدت عبرها دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية قاعدة بلاد المغرب الإسلامي/تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء والساحل.

لكن تلك الأجهزة تحاشت اتخاذ أي إجراء ضد جهاز الاستخبارات الجزائري. والسبب في ذلك أن تنظيم القاعدة بالساحل والصحراء أبعد ما يكون عن تمثيل خطر على الغرب, بل يخدم في واقع أمره الإستراتيجيات الغربية في المنطقة.

فهذا التنظيم يتيح للولايات المتحدة مزيدا من المبررات للحفاظ على أفريكوم ويعطي للقوى الأوروبية، خصوصا فرنسا التي تؤمن وقود صنعاتها النووية من اليورانيوم المستخرج من منطقة الساحل، مبررا للتدخل عسكريا في منطقة الساحل الغنية بالموارد الطبيعية.

كما أن "تهديد" تنظيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي والساحل, بحكم قربه الجغرافي من أوروبا, يوفر أيضا للبلدان الأوروبية الأخرى، مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، مبررات إضافية لتنفيذ سياساتها الخاصة بالهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب.

| " تعمل الجزائر من خلال دائرة استخباراتها بصورة مستقلة وعلى نحو متزايد لتقديم نفسها للولايات المتحدة وأوروبا بوصفها حليفا لا يمكن للغرب الاستغناء عنه ولا تجاوزه. " |

استراتيجية مزدوجة

غير أن اللاعب الأساسي في هذه الإستراتيجية المزدوجة ربما لم يعد الولايات المتحدة الأميركية، وإنما دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية.

فمنذ العام 2006 بدأت هذه الدائرة تعمل بشكل متزايد بشكل مستقل عن نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا, غير أن هذه الدائرة تعاني بشكل خطير من انقسامات داخلية, كما عكست ذلك الأزمة السياسية الراهنة في الجزائر. ولذلك ينبغي التركيز في أي تحليل مستقبلي للوضع -في المقام الأول- على الجزائر. فالجزائر من خلال دائرة استخباراتها تعمل بصورة مستقلة وعلى نحو متزايد لتقديم نفسها للولايات المتحدة وأوروبا بوصفها حليفا لا يمكن للغرب الاستغناء عنه ولا تجاوزه.

غير أن تلك لعبة خطيرة للغاية, فدائرة الاستخبارات الجزائرية من خلال تغلغلها في تنظيم القاعدة في الصحراء والساحل, بل وسيطرتها على هذا التنظيم, تحرص, من ناحية, على أن يظل هناك ما يكفي من "تهديد القاعدة" في المنطقة لتبرير توسعها العسكري نيابة عن الغرب ولخدمة مآرب تخص هيمنتها في المنطقة، ومن ناحية أخرى, يوجد من بين مسؤولي النظام الجزائري من يعارض مثل هذه الإستراتيجية ويعارض التدخل الغربي في المنطقة, وفي الوقت ذاته فإن هذه الدائرة لا تسيطر بشكل مطلق على "إمارة الصحراء".

وينظر عدد متزايد من الشباب المسلمين من موريتانيا ومالي وبلدان أخرى إلى "الإمارة" بوصفها ملاذا من القمع الذي يتعرضون له داخل بلدانهم وبوصفها جهة تلبي أيديولوجية هادفة, وربما حتى وسيلة يمكن أن يخوضوا مغامرة من خلالها, وهناك تهديد حقيقي بأنها قد تتحول إلى منهج مكتف بذاته يخط لنفسه نهجه الخاص به.

ورغم أن هذا الاحتمال مستبعد, فإن من الأجدر للغرب أن يتساءل عن السبب الذي جعل الجزائر تقوم بكل هذه الدعاية بشأن رفع مستوى عدد قواتها في المنطقة إلى هذا العدد الغريب 75 ألفا بحلول العام 2012, فمن هو العدو الذي سيقاتلونه؟

وتقدر دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية عدد المشتبه في أنهم إرهابيون (بمن فيهم عملاؤها) في منطقة الساحل بـ108 فقط، في حين تقدر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي تعتبر أقل اطلاعا على الوضع, ذلك العدد بما بين 300 و400 فرد. والجواب, حسب اعتقادي, لا يكمن في التهديد الذي تمثله القاعدة بل في الأزمة السياسية الأكثر خطورة التي بدأت تتشكل داخل الجزائر نفسها.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.